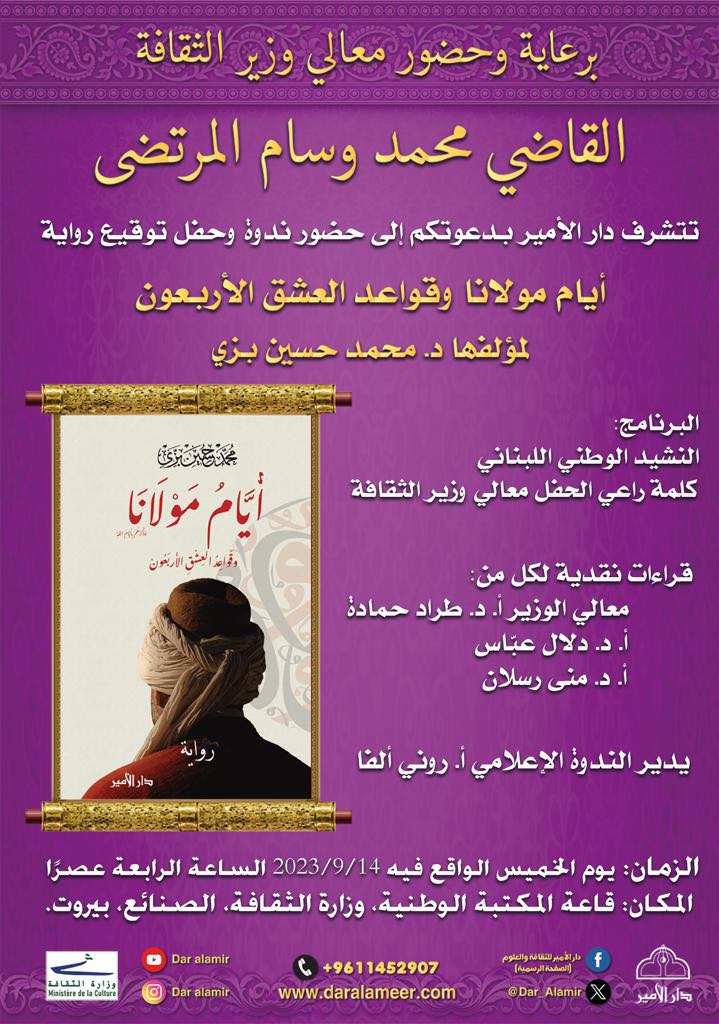

في ندوة أقيمت على هامش توقيع كتاب ” أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون ” للكاتب محمد حسين بزي في المكتبة الوطنية في بيروت وبرعاية وزير الثقافة ومشاركة د. طراد حمادة ود. دلال عباس , قدمت الإميرة د منى رسلان قراءة نقدية للرواية تحت عنوان ” “التجلياتُ المعرفيَّةُ قمحاً نورانيَّا في عين الشمس ” .

وقد حصل موقع ” ميزان الزمان ” الأدبي على نص هذه القراءة النقدية الموضوعية وننشرها فيما بلي :

“التجلياتُ المعرفيَّةُ قمحاً نورانيَّا في عين الشمس” في رواية ” أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون ” للكاتب محمد حسين بزي .

بقلم : د. منى رسلان *

“عودوا بنورِ الوَصلِ في غسقِ الجفا،

فالهجرُ ليلُ والوِصالُ صباحُ”[1]

تمظهُر “المقام” و”الحال” الصوفيين

الأميرة د. منى رسلان خلال الندوة

الأميرة د. منى رسلان خلال الندوة

ينصرفُ الصوفيُّون في التكلُّمِ عن المقاماتِ والأحوال؛ ويقولون إنَّ الطريق ما هو سوى مُجاهدةُ النَّفسِ البشريَّةِ كي تتخلَّص من العلائقيَّة الدُنيويَّة – الأرضيَّة بغرائزها وشؤونها وشجونِها، وغاياتها. فالسالكُ لا بُدَّ أن تكون لديه الرغبة في المسير، وقطع الطريق إلى الضِّفةِ المُتنوّرة. كما لا غنى له من الجرأة في باب قطعِ درب التقشُّف الأرضي ببذل الروح وإفناء النفس، بُغيةَ أن تتطهَّر رؤاه معتمداً على هداية شيخ أو مُرشد حكيم، بدلاً من التخبُّطِ والعمى، والتفكُّرِ بسبيلِ خلاصِ نفسِهِ بكمالِ كفايتها، لتدنو من مقامِ صفاء التمكين، بمنزل قلبٍ مُفعمٍ بالعشق.

ولا يُقصد بـ “الفناء” ذاك المعنى الشائعِ أو المُتباين بين العَّامة من النَّاس، وهو الموت، بل أن يفنى الصوفي عن الأخلاق الذميمة المكروهة، ويبقى بالأخلاق الحميدة؛ ويتمثَّل الفناء كذلك الأمر أن يفنى المرءُ عن صفاته من علم وإرادة وقدرة ويبقى بصفات الله الذي لهُ وحده العلم والإرادة والقدرة؛ وأخيراً يفنى المرء عن نفسه وعن العالم حوله ويبقى بالله، بمعنى أنَّهُ لا يشهد في الوجود إلاَّ الله[2].

ففي الفناء الصوفي حيث تتوارى فيه آثار الشخصيَّة والشعور بالذاتيَّةِ والإرادة وكُلُّ ما سوى الحق. وعليه لا يرى ولا يشعُر المُتصوِّفُ بشيءٍ في الوجود غير الحق، فِعلاً وإرادةً.

المعياريَّة الإنسانيَّة في النصِّ القرآني والصوفيَّة

لا ريب أنَّ الله (جلَّ جلاله)، قد نبَّه عباده على افتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها؛ وعلى كمال سُلطانِهِ. لتجيء الآية ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾[3]، دليلاً قاطِعاً على عظيم عِلمِهِ وكمالِ سُلطانِهِ. من هُنا تتشكَّلُ الإنسانيَّة الحقَّة في الروح البشريَّة، بتدارُك الاتصال برُكن الإشراق. ويُعدُّ النُّور مبدأ الوجود الحقيقي استناداً إلى ركن الإشراق، الَّذي يرد في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾[4] (صدق الله العظيم).

تكون “الإنسانيَّةُ” في بُعدِها اللّغوي وجوداً دَّالاً على الإنسان و “الأُنْسُ” وهو الألفة. وفي بُعدِها المعياري تدلُّ على القيادة والتفاعُلِ. والإنسانيَّة تتفاعل بتجاذب الظواهِرِ النفسيَّةِ مع الآخر، والتواصليَّة مع الذَّات والآخر؛ وهي ترتبط بعُرى وثقى مع الأحاسيس والمشاعر، كالحُبِّ والفرح، التوق والانعزال، البُغضِ والتَّسامح، مُشكِّلةً في ما بينها جوهر الإنسان.

فلا مندوحة أن تكون المعايير والقيم، هي الجوهر، برؤاها أفراداً أو جماعات ومجتمعات، ومن خلالها تتشكَّل سِمة الإنسانيَّة. إذ إنَّ الدين “يقدِّم، في ما يقدِّمهُ، معاييرَ وقِيماً يدعو إلى اعتمادٍ لها مِن قِبلِ النَّاسِ، تحقيقاً مِنهم لإنسانيَّةٍ صحيحةٍ، هي، بالمفهُوم الدِّينيِّ، خيرٌ لهُم من سِواها وأفضل”[5].

والنصُّ القرآني يضعُ خاتمة تأسيسية إنَّما هي تُشكِّلُ الرَّكائز الثابتة لما يدعو إليهِ من مناهج لقيم العيش الإنساني ومفاهيمه. يُستدلُّ عليها، على سبيل المثال لا الحصر: الَّذي يرد في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾[6]؛ ﴿ومن جاهدَ فإنَّما يُجاهِدُ لِنفسِهِ إنَّ اللهَ لغَنيّ عنِ العَالمين﴾[7] (صدق الله العظيم).

بيد أنَّ هذا السبيل _ الطريق، إنَّما هو يختلِفُ ما بين “مقام” و “حال”، كما جال في مُندرجات الفلاسفة وأصحاب المسالِك الصوفيَّةِ، والنُسَّاك من مُسلمين ومسيحيين، وحتَّى بوذيين وسواهم الكثير. وحُكِيَ عن اختلاف الصوفيين في ما بينهم، في عدد المقامات والأحوال، وأسمائِها وطال الخلاف حتَّى موضَع ترتيبها.

يُصنِّف الإمام الغزالي المقامات، إذ يجعلها عشرة: التوبة؛ الصبر؛ الشكر؛ الرجاء؛ الخوف؛ الفقر؛ الزهد؛ التوحيد؛ التوكل؛ والمحبة. وهو يختلف بذلك عن أبي سراج النصر الطوسي؛ إذ يعرَّج الطوسي على الأحوال، مُعرِّفاً: “أمّا معنى الأحوال فهو ما يحلُّ بالقلوبِ أو تحِلُّ بِهِ القلوبُ مِن صفاءِ الاِذكارِ”. ويلفِتُ وفي موضع المقامات، موضِحاً، هي: التوبةُ؛ الورعُ؛ الزُهدُ؛ الفقرُ؛ الصبرُ؛ الرِّضا؛ والتوكُّلُ. في حين نتبيَّن أنَّ الأحوال عنده، هي: المراقبةُ؛ القُربُ؛ المحبَّةُ؛ الخوفُ؛ الرَّجاءُ؛ الشوقُ؛ الأنسُ؛ الطُمأنينة؛ المُشاهدةُ؛ واليقين[8].

ويجتهدُ فريد الدين العطَّار في تقسيم الطريق في كتابه “منطق الطير”، إلى سبعة أودية: وادي الطلب (حيث الجُهد مملوءٌ بالتعب والتخلِّي)؛ وادي العِشق (يوُجِب على سالِكه التخلي عن كل ما يملك؛ فالعشق والإفلاس قرينان)؛ وادي المعرفة (فيه يختلف سالك الروح عن سالك الجسد، بينما تتفاوت المعرفة بين السالكين كل حسب طُهرِه وتجلُّدِهِ ومقدرته على معرفة الأسرار)؛ وادي الاستغناء (إذ يتخلَّى السالك عن روحه)؛ وادي التوحيد (منزل التفريد والتجريد. وفيه يصل السالك إلى حدِّ الاضطراب؛ وتتلاشى الثنائيَّة ولا بقاء إلاَّ للوحدانيَّة)؛ وادي الحيرة (يُصاب فيه السالكُ بالحسرة والألم، وتعتمل في نفسه الحيرة، ويكون قلبه مفعماً بالعِشقِ لكنَّهُ لا يعرف المعشوق)؛ وأمَّا وادي الفِقر والفناء (فينماز بالنسيان، فلا سبيل أمام القلب إلاَّ الفناء. وهكذا يتُمَّ الاتِّحاد، وما الاتِّحاد إلاَّ فناء السَّالِكِ عن ذاتهِ وفنائِهِ في الله)[9].

خلال الندوة , من اليمين : د. منى رسلان , د. طراد حمادة , د. دلال عباس , والكاتب محمد حسين بزي

خلال الندوة , من اليمين : د. منى رسلان , د. طراد حمادة , د. دلال عباس , والكاتب محمد حسين بزي

الرواية اللبنانيَّة والفيض الفلسفي

علماً أنَّ “الرواية اللبنانيَّة دخلت عليها مفاهيم ومُعتقدات فلسفيَّة ومشاعر وأحاسيس وجوديَّة حتَّى، حيثُ يُعبِّر عنها الرِّوائيون، ويُطلُّ بطلُ الرِّواية الوجوديَّة بحضوره في عالم غريب عنه، وينتابه على المستوى الفلسفي مبدأ ضرورة حصوله على الحرية. وقد يُشيعُ جوُّها المُتمثِّل بإحساس الفرد بأنَّه فردٌ موجودٌ في عالم غريب عنه، الأمر الذي يستدعي على مستوى المشاعر، اللا معنى والتفاهة والخوف، وهو جوٌّ له أثره في أعمال روائيَّة مختلفة”[10]. غير أنَّ الرواية الفلسفيَّة التي عكف على سرديتها الروائي بزِّي، شابكاً الماضوي منها بالمُستقبل، المضمر بالتجلّي والكشف، اللا مكان بمكان الدهشة ثمَّ تليها سكينة الروح، فيخيّم عليها منحى الاصلاح في كل زمكان؛ بعيداً عن العصبيات وأيديولوجيات التمركز حول العِرق والدين؛ والتعالي عن الارتياب والتأرجح، وهي تتماهى مع الترميز الصوفي بالانفصال الرمزي عن الذات، في رحلة الكشف؛ حتى أنَّ الناقد أو القارئ ليخال نفسه وكأني بالنص الفلسفي يستنطقه حضورياً ووجوديَّاً، ويدفعه إلى مُجالسة الذات في رحلة التشافي المعرفي والإنساني، والمُثاقفة مع الأنا والآخر، مع التقليد والتجديد، ويوماً ما لربَّما يصير التماهي مع الآخر -“مولانا” في معارج الاشراق.

إذ تقبع الرواية في وجد وجداني وتكشُّف إشراقي لمهجة الحياة الروحيَّة. ولذا فإنَّ “أيَّام مولانا” برمزيَّة اللا زمانيَّة، وخاصيَّة المكانيَّة، يستعرض فيها الروائي الدكتور محمَّد حسين بزِّي، بخلفيته الأكاديميَّة، رؤاه الفلسفيَّة، رابطاً الروحي في روايته باتجاه التعمُّق / أو التفكُّر بالإنسان والسياسة وحضارة الشعوب، ناهلاً من الثقافة والتُراث الإسلامي الفوَّاح.

***

بخُلاصة التبحّر في الرواية اللبنانية والفيض الفلسفي، نستقرئ منها، أنَّ المقامات هي مراحل الطريق إلى الله، يقطعها السالك _ العارف في رحلته نتيجة مجاهدته لنفسه؛ مُتوسِّلاً إيَّاها بالذكر والاستغفار والصمت عبودية لله جلَّ جلاله.

وبناءً عليه، تنفتحُ قراءتي النقديَّة الموضوعيَّة الموسومة بـ “التجلياتُ المعرفيَّةُ قمحاً نورانياً في عين الشمس _ في رواية “أيَّام مولانا وقواعِد العِشق الأربعون” للروائي د. محمَّد حسين بزِّي، على تشكُّل المنظومة البنائيَّة في الرِّواية:

إذ تنكشف أمام القارئ والنَّاقد العارف بالمسار الرُّوحانيِّ والوجدانيِّ، الدينيِّ منه، أو الصوفيِّ تحديداً، رواية “أيَّام مولانا وقواعِد العِشق الأربعون” للروائي الدكتور محمَّد حسين بزِّي، بما يُحمِّلُها الكاتب _ الرؤائيُّ من فرادة في القيم الفلسفيَّةِ والحياتيَّةِ، تجعلُها في غموضِ الرؤى، برمزيَّة وخصوصيَّةِ عنوانها (رواية “أيَّام مولانا”)؛ انطلاقاً من معانيه الفيلولوجيَّةِ والتَّاريخيَّةِ، وتلك الاجتماعيَّةِ والحياتيَّة_ الإنسانيَّة، وتينك الفلسفيَّةِ _ الصوفيَّة.

فمن خلال هذا النهج تُدخِّلُ “رواية أيام مولانا” القارئ والناقد في أتون من عوالم فلسفيَّة بتشعُّباتها ومدارسها وطُرُقها.

غير أنَّ ما يُوسِم الشخصيَّةَ التكوينيَّة أو البنائيَّة (التكويَّنية) للرواية، أنَّها تقع في عشرين فصلاً، بـ “قواعِد العِشق الأربعين” مشمولة بمقدِمة ورسالة بزِّي الشعريَّةِ إلى “مولاه”.

إلى مولانا

غادِرني فيَّ وإليَّ، (قونية)

قِبلةُ عِشقٍ طلَّتْ مِن عينيَّ

غادِرني فيَّ…

وإليَّ.. [11].

لا غيض من أنَّ العمل على تكوين المنظومة البنائيَّة في رواية “أيَّام مولانا[12]” للروائي محمَّد حسين بزِّي، ينطلق في معارج الطريق الصوفي، قيل أنَّهُ لا بُدَّ للعاشقِ من ذخيرةٍ للسَلِكِ حتَّى يتسنى له مواصلةُ السير. وهنا يكمن الفرق ما بين العشق والعقل. فالعقل مُخالطٌ للطبيعة، والعشق من الذَّات الإلهيَّةِ فهو مُدرك لها دائماً[13].

في الواقعِ إنَّ الاتِّساع الهائلِ لِنطاق تأثير الصوفيَّة، فكراً ومنهجاً، يتلمَّسُها الناقد الأدبي المُعاصر، طوال مفاصل الرِّواية، حتَّى يُدرك بدقَّة ما ينطوي عليه هذا الفهم للنَّصِّ الروائيِّ، وللنظريَّات الصوفيَّة المنضوية في المتن الحكائي، والَّتي انبثقت عن مفهوميَّة عُليا للفكر الفلسفي ومُندرجات مِللهِ؛ مدركاً فاعليَّة جلال الدِّين الرومي بعدما “وصل صيتهُ إلى معظم الحواضر العلمية في العالم الإسلامي”، حيث يتحلّق حوله مريدو الطريق بنحو الألف مُريد؛ وطُلاَّبه ممن فاقوا الأربعمائة في المدرسة، “من طُلَّاب العِلم وأرباب النظر والبحث والجدل” [14]، للتدارُسِ في حلقات بحثيَّة ، جدليَّة – فلسفيَّةٍ.

بينما تتمثَّلُ القصديَّة الَّتي يرمي إليها الروائي محمد حسين بزّي، عن طريق اختياره للعنوان استقراءً لأيَّام مولانا وأسلوب حياته وطريقته، والعيش مع طُلاَّبه والمُريدين، وتكلُّفه خطيباً و واعظاً، مُتلألئاً وضَّاءً، واختياره لسرديَّات عشقيَّة لمتصوِّفين أثّروا وتأثَّروا بـ “مولانا”، وحكايا عن الدرويش المُتمرّد – شمس الدّين “الذي لم ينتمٍ إلى أيِّ فرقة من الفِرق الَّتي كانت منتشرة في عصره، ولم يعتنق أي فلسفة، …”[15]؛ باني عُرفانه على القلب أساساً للارتقاءِ بروحِ الإنسان وسموِّها عن الماديات، في متن النص الروائي، من جهة، وذاك الاستدلال المنطقي من جهة أخرى.

وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الروائي محمد حسين بزِّي يضعُ كُلاً من “مولاه والقارئ_الناقد في مواجهة المصادر الينبوعيَّة لـ “الأفكار الصوفيَّة” وفِعلُ تأثيرها في عيشه اليومي؛ تلك “قواعد العشق الأربعون” بمنطقٍ عقلي، ناهيك عن مُنطلقات أسيل ماءٍ ليس زبدياً تنضحُ تفكُّراً معرفيَّاً لأُستاذ “مولانا” السيِّد بُرهان الدين.

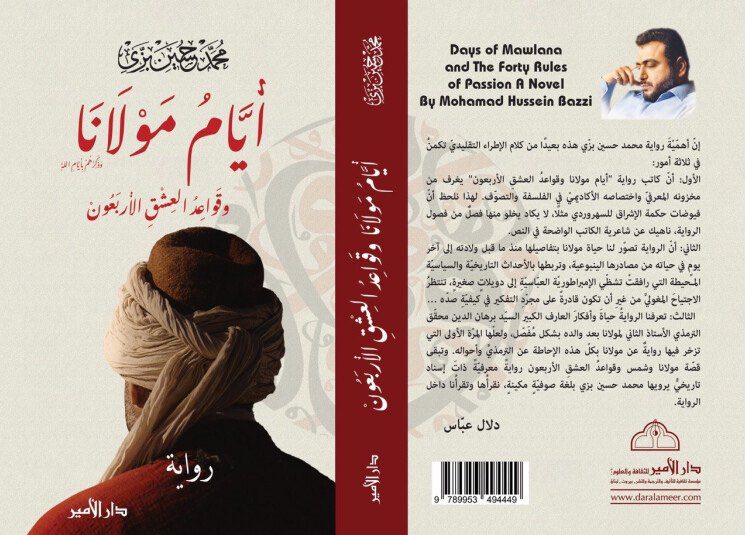

غلاف ” أيام مولانا ” للكاتب محمد حسين بزي

غلاف ” أيام مولانا ” للكاتب محمد حسين بزي

تتمظهرُ في الرواية قضايا سياسيَّة مأسورةً بجُملةٍ من الخضَّات الأمنيَّة والعسكريَّةِ زمنذاك، في مراحل جمَّة من عصور الإمبراطوريَّة العبَّاسيَّة، الَّتي عانت من جُملة ما عانته من نهضة وتطوُّر وتوسُّع رُقعتها جُغرافياً وسياسيَّاً وتجاريَّاً وأدبيَّاً وحضاريَّاً وإنسانيَّاً، غير أنَّها عاشت فترات متأزِّمة جرَّاء سيطرة بعض الأوصياء على مقاليد أو مفاصل الدولة، وضعف بعض الخُلفاء فيها، كما داهمها خطر الأطماع السياسيَّة، إذ تفكَّكت الدولة العبَّاسيَّةِ بفِعلِ ضعضعة الولاة بعدم قدرتهم على التصدِّي لإرتهانيَّة البعض ممن في السلطة القضائيَّة أو الحاكميَّة أو العسكريَّة أو الاقتصاديَّة أو الدينيَّة وسوى ذلك…، ناهيك عن ثورات الخوارج والدعوة الانفصاليَّة عن السلطة تمرُّداً على الحٌكم العباسيِّ. كل هذا مع تزايد النفوذ التركي والدور الفارسي للهيمنة على مؤسَّسات الخلافة؛ أضف إليها الأطماع السياسيَّة والترهُّل في مركزيَّة الحُكم وفِعلُ تأثير العسكريَّة والمُجتمعيَّة، والاجتياح المغولي للولايات.

أضف إلى جُملة ما تقدَّم، أنَّ عيش الولاة لحياة الترف والبذخ والملذَّات والتلهِّي، شكَّل مفتاحاً _ من مفاتيح هدر عدَّة_ للإمعان في إفلاس خزينة الدولة.

ويقع الوصف في “أيام مولانا” لمعركة “في سنة 641 هـ، بين جيش السلاجقة والمغول على تخوم قونية، ولم يستطع المغول دخولها لاستبسال السلاجقة في الدِّفاع عنها، ويومها خطب مولانا خُطبة الجمعة وقال: “قاتلوا أعداء الله والإنسان، ولا يُغرنَّكم كثرتهم فالله ناصركم وقونية الله حاميها ولا ريب”[16]. وتُفيدنا الحكاية عن عظيم وهول انهزام المغول.

تظهر لنا فنيَّة الكتابة الروائيَّة والتجربة الجماليَّة، إذ يصوِّر الروائي مقام الإشراق، في روايته “أيام مولانا”، في خلواته وتفكُّرِهِ برمزيَّة الحجر. وكأني بك تسمع قلبه الخفَّاق يُنشد فيها إضماراً وتوْريَّة أو جهاراً وتبييناً: هُنا الكعبة طوَّاف فيها أنا، وهُنا البيت والبَيعة، مشدوهاً أُقيم فيها مؤمناً ومشعر مِنى، أطوف بين حجرين “الصفا والمروى”.

ههنا حري بنا أن نستكشف أهمية “المكان” الكياني المُقدَّس، والأخذ بـ بُعده الثقافي، وذاك الوجودي. “فالمكان رحم الوجود وغيابه الخواء والعدم”[17].

_ “فأيُّ سرِّ في هذا الحجر..؟! ” (يقول “الفتى _ مولانا)؛ في تصوير لمشهديَّة مباشرة ومقنعة تتجسَّدُ أمام ناظريك؛ عبر توسُّلِ إخراج جماليات المكان من الحيِّز السكوني – الجامد، إلى الرحاب التفاعليَّة – التواصليَّة، في توليفة تتكشف للفتى بحِسِّه وحدسه.

“كنتُ أُفكِّرُ برمزيَّة الحجر..!”.

ليخلُص إلى صفوة المُبتغى:

_” رُبَّما كي تعود من مكَّة وقد حطَّمت جميع أحجارك (أصنامك)، تعودُ بقلبٍ مُحبٍّ رحيمٍ، بقلبٍ لم يعُد حجراً…؟!. “.

ويُصوِّرُ لنا السارد كيفيَّة مُراقبة الفتى – جلال الدين، للحجيج، “كيف يطوفون حول البيت بهذا الانتظام الدقيق، وبهذا العدد المنضبط من الأشواط، يتأمَّل، يتدبَّر، ويتساءل…”[18]، مُحاطاً بوالدته مؤمنة خاتون ووالده المُفقَّه- سُلطانُ العُلماء.

فشخصيَّة الفتى – مولانا، تُمارِس حضورها وأرقها الذَّاتي بمونولوغها الدَّاخلي، عبر فاعليَّة طرح جملة من الأسئلة الوجوديَّة وراهنية الحضور، ومُتدرِّجاً بمنطق حِججي – تساؤلي يرتقي سُلَّم الاستفسارات الكونيَّة الكُبرى:

_ “هل الدنيا هي التي تدور بنا؟”

_ “وهل سُنَّة الله في الكون هي الدوران.. الطواف؟!!”

_ “ولكن، حول أي شيء تطوف هذه الدنيا؟”

_ “حول العرش؟”

_ “والعرش هل هو مبنى أم معنى؟”.

ويستدعي السرد والحوار ما بين الفتى الذي أصبح “مولانا” ووالدته مؤمنة خاتون ووالده المُفقَّه- سُلطانُ العُلماء ، وما بين عرَّافة البحر والصيَّاد، وابن عربي، وسواهم من الشخصيَّات الرئيسة أو تلك الشخصيَّات الثانويَّة، أو المُسرود عن أحوالها في المتن الحكائيِّ؛ مُستعرضاً المراحل العُمريَّة المختلفة، للفتى إذ يستقرئ ابن عربي نبوغه. يرد في النصّ الروائي وصفاً دقيقاً لحالة الاستشراف:

“وما برح الفتى يفكِّر ويتأمَّل… وابن عربي في أثناء حديثه مع والده كان يلتفت إليه بين الفينة والفينة، ويرقب نظراتهِ مُتفحِّصاً، كأنَّهُ يقرأ صفحة قلبه، وأمثال الشيخ الأكبر لا يقرأون كما تقرأ الناس، لأنَّ أرواحهم تغترف من بحر العشق النقي، فيرون في بصيرتهم ما لا يراه العوام في أبصارهم”.

غير أنَّ الصوت الخفي، المُتلطِّي خلف نصُّ الحكاية في “أيام مولانا” يسترسِلُ سارداً:

“وما كاد الحديثُ ينتهي بينهما؛ حتَّى يهمَّ سلطان العلماء بالانصراف مُستأذناً، ويسيرُ خلفهُ ابنه جلال الدين، عندها تبسَّم ابن عربي وهو ينظُرُ الحال، وقال:

_ سُبحان الله العظيم، مُحيطٌ يمشي خلف بُحيرة..!”[19].

وما فتئ “مولانا” جلال الدين يستقي من معين السهروردي “المقتول”، وفلسفة الوجود اللا متناهي، القائمة على أنَّ الله هو “نور الأنوار”، وهو المُطلق، والإشراق، بفلسفته المنطقيَّة والعقلانيَّة القائمة على البُرهان والعرفان في آنٍ معاً، والنحو العرفاني القائم بمنحى تأمُّليِّ، وصولاً للحقائقِ من خلال الكشف والتجلِّي الروحاني – النوراني.

فالتكثيف اللفظي، وذاك المشهدي، والعبور في الرواية غالباً ما يرتبطان بموضوعي “العقل” و “الروح”، أو “الشكل” و “الجوهر”؛ كي يُحقِّق “مولانا”- الشخصيَّة الحاضرة على مستوى السرد الحكائي في الـ 400 صفحة وجوده؛ وكي ينطلق إلهامه من الدوافِع الدَّاخليَّة إلى الخارجيَّة، ومن الدَّوافع الرُّوحيَّةِ إلى التعبير – التكثيف اللفظي الآسر؛ مُستتبِعاً مساراً تواصليَّاً، يُسافرُ فيه ومعه إلى الحُب، تخلِّياً عن الذات الأنانيَّة، بالاستسلام الكُلِّي – طوعاً للفيض.

بيد أنَّ التطواف ضمن مسارات “أيَّام مولانا”، المرصوفة بإكسير الحياة، بالأثير العرفاني، والتناص الديني (مشهديَّة الخلق = الماء/ مشهديَّة الهُدهُد / مشهديَّة الطواف حول الكعبة الشريفة. وسواها..)؛ جماليَّة سرديَّةٌ مُطعَّمةُ بلفحات تاريخيَّة، ومُزخرفة تكاد تُشبِهُ مخيال راقصي الصوفيَّة، يتمايلون صعوداً خلف النَجمِ اليمانيِّ، حيث تسيرُ الشمسُ فوق الرؤوس، حتى يدركون الظل؛ و“ضحكات العرَّافة تعلو وتعلو؛ إذ ببريق نجم يشق أغصان التينة من فوقي حتَّى كدتً أراه وهو في مرمى الشمس المشبعة بالشعاع”[20]. في تكرار لمشهديات نورانية تقتبس من “نور النور” البهاء. مشهدياتٌ تصويريّة تكمنُ فيها من المُتعة والإحساس، إلى التيه والفرح، لحظات من صراع الوعد والشغف، ومنعطفات القلق والحبور الكثيرة، فجميعها تُغالبُ “مولانا”، كما الصيَّاد يوم “تعثَّر قليلاً بالحصوات الكبيرة على الشاطئ وهو يُرسي سفينه الصغير؛ لكنَّهُ سار على هدي قلبه بعد أن حمد الله بصوتٍ عال حدّ الصُراخ من الفرح…”.

فأين هي العرَّافة، الشخصيَّة السَّاردة؟! كي تستريح “شمس قونية”!

أين هو مقام العرَّافة، مُبدلة الأحوال؟!

و “الصيَّاد مدهوش بلا خوف، حتَى أنَّهُ يكادُ يشعُرُ بالسكينة”[21].

فما كان شمس التبريزي أفولاً، ولا كانت “أيَّام مولانا” مُقفِرةً، بل كانت عيون مولانا توّاقة لرؤى جماليَّة مملوءةٍ بالحق تعالى؛ وكانت استراحةُ الـ “شمس” في قونية ترفلُ بالحُب الظمئ اللا متناهي، للإنشاد المولوي.

*******

*الدكتورة الأميرة منى رسلان

أستاذة النقد الأدبيّ المُعاصر والمنهجيَّة

في كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة- الفرع الأوَّل -الجامعة اللبنانيَّة

-×-×-×-×-×-

[1] _ السهروردي. عوارف المعارف.

[2] _ عفيفي، الدكتور أبو العلا. التصوُّف: الثورة الروحيَّة في الإسلام. الإسكندرية؛ 1963. ص 180.

[3] _ القرآن الكريم. سورة النور. الآية: 41.

[4] _ مصدر نفسه. سورة النور. الآية: 35.

[5] _ فانوس، الدكتور وجيه. مُخاطبات من الضِفَّة الأخرى للنقد الأدبي. اتِحاد الكُتَّاب اللبنانيين، بيروت. الطبعة الأولى؛ أيلول / سبتمبر. 2001.

[6] _ القرآن الكريم. سورة الإنسان. الآية: 3.

[7] _ القرآن الكريم. سورة العنكبوت. الآية: 6.

[8] _ الطوسي، أبو نصر السراج. اللمع. القاهرة، 1960. ص 65-66.

[9] _ يُراجع في هذا المضمار: النيسابوري، فريد الدِّين العطَّار. منطق الطير. دراسة وترجمة: الدكتور بديع محمَّد جمعة. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. 1979. توزيع معرض الشوف الدَّائم.

[10] _ رسلان، الدكتورة الأميرة منى. تشكلات الأنا والبطولة في الرواية اللبنانية. أطروحة دكتوراه فئة أولى، إشراف : الأستاذ الدكتور وجيه فانوس. من الجامعة اللبنانية- المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية؛ بيروت. 2008-2009. ص 42.

[11] _ بزِّي، محمَّد حسين. رواية “أيَّام مولانا وقواعِد العِشق الأربعون”. دار الأمير للثقافة والعلوم: مؤسسة ثقافيَّة للتاليف والترجمة والنشر، بيروت. الطبعة الأولى، 1445 هـ، 2023 م. ص 15.

[12] _ بزِّي، محمَّد حسين. رواية “أيَّام مولانا وقواعِد العِشق الأربعون”.

[13] _ عزَّام، عبد الوهاب. التصوُّف وفريد الدين العطَّار. القاهرة. 1945. ص 73.

[14] _ بزِّي. أيام. ص 245.

[15] _ بزِّي. أيام. ص 248.

[16] _ بزِّي. أيام. ص 245.

[17] _ زيتون، الدكتور علي. في مدار النقد الأدبي. دار الفارابي، بيروت. الطبعة الأولى. 2000. ص 51.

[18] _ بزِّي. أيَّام. ص 172 وما يليها.

[19] _ بزِّي. ايام. ص 172-173.

[20] – بزِّي. أيام. ص 29.

[21] _ بزِّي. أيام. ص 55

الأميرة د. منى رسلان والكاتب محمد حسين بزي في صورة تذكارية خلال ندوة ” أيام مولانا وقوعد العشق الأربعون ”

الأميرة د. منى رسلان والكاتب محمد حسين بزي في صورة تذكارية خلال ندوة ” أيام مولانا وقوعد العشق الأربعون ”

.