العبور زمنا رائعا

” كان رأسي حديقة مرتبة/ صارت المدينة خرابا والكلمات فوضى/ دخلت الحديقة مثل أب فقد ولده في حضانة المدرسة التي هوى سقفها فمات الجميع بمن فيهم مديرها الذي تزوج إمرأة عاقرا مثل سارة في العهد القديم والعهد القديم أساطير بابلية نحلها اليهود… حل لعنة وخرابا حين ركضت في الرابع من آب فوق الزجاج والأشلاء… هذة ليست مقدمة إنما مؤخرة بذيل مهزوز،غود يمد لسانه، يمسك بقدمي اليمنى… تركت لكم صفحة فارغة/ خذوا القلم…واصلوا الكتابة.”

يلزم العابرين، الإحساس المسبق بلذة العبور. فن رفيع، بطول الزمن بين سقفين. سقف المثوى الأولاني، وسقف المثوى الأخير. من الصعب تذوق العبور معا. لا أحد يشعر بلذة العابرين. ولا يتذوق مثلهم. كل منا يتذوق عبوره، كمن يقرأ وقع الخطى، خطوة خطوة. لا أحد يتذوق فن القراءة مثل الآخر. ولا أحد يتذوق الكتاب نفسه، مثل الآخر. هذا التمايز، لا يجسده إلا العبور. حين يصر المرأ ذاتا عابرة على الارض. وحين يتذوق يوميا لذة العبور برهة برهة. يحصي خطواته التي لا تشبه بعضها. ولا تشبه خطوات الآخرين. فيكون اليوم غيره غدا. ويكون اليوم لا كالآخرين. هذا هو معنى العبور الذي نفكر به، كلما قطعنا شوطا أو شوطين. نجلس على صخرة الزمن ونزحل بها، من وقت إلى وقت، حتى نقطع الأوقات كلها، فتنقطع بنا. ولا ندري آنئذ ماذا أضفنا في رحلة العبور. يظل السؤال على شفتينا. يرسم قوس قزح فوق سقفين: سقف الدارة وسقف المقبرة.

“ما أحتاج إليه هو أن أعطي،ولا حاجة لمثلي في الكوارث والفواجع!/ أعلم/ أنني أزرع في الصحراء وردة/ أضيف إلى البحر قطعة سكر/ وأحضن هذا الوطن بذراعين مبتورتي..”.

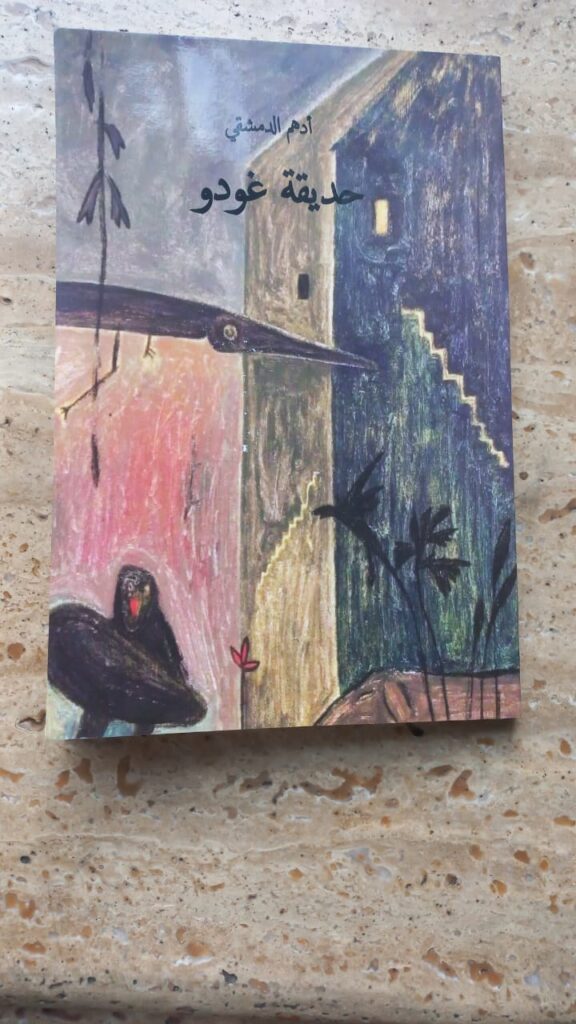

” أدهم الدمشقي. حديقة غودو. نلسن- بيروت2024″

مجموعة من زجاج الأزمنة، تتناثر على وقع زلزال الرابع من آب. يهرع أدهم الدمشقي، ليدوس عليها عنوة. يريد أن يطبعها بقدميه، كما كان يطبع إسفلت المدينة. يريد أن يطبع عبوره، بما لا يشبه عبور الآخرين الذين يهندسون الطريق، قبل عبوره. يعرف أن العبور المرسوم سلفا، إنما هو عبور المدينة الساكنة إلى وقتها، خارج بيروت. فما دام يعيش في بيروت، فلماذا لا يمنح قدميه لذة العبور القلق فوقها.

“ليتني أستطيع خلع رأسي/ كما أخلع حذائي/ النوم بديل من الإنتحار…/ النوم موت مستعار.”

يعرف أدهم الدمشقي، أن كل شيء متحرك هاهنا. يزحل الوقت على الناس، كما الجبال كما الأتربة. كما المحيطات. كما زلزال، يفاجئ بيروت في برهة. قرر أن ان تكون في الرابع من آب، بعد السادسة. فلماذا لا يخروج أدهم الدمشقي إليها بأقدامه العارية. يتذوق طعم الفجيعة المداهمة.

“هذة المدينة المنخورة كالصخور المالحة كالأعشاب البحرية…/ هذا المرفأ المدمى كأسنان القرش…/ هذا البحر الذي يطوف من حولي…/ وهذا الغياب الذي يحضر علي فجأة… / هذة- جميععا- تذكرني بأنني لا أحيا ولا أموت.”

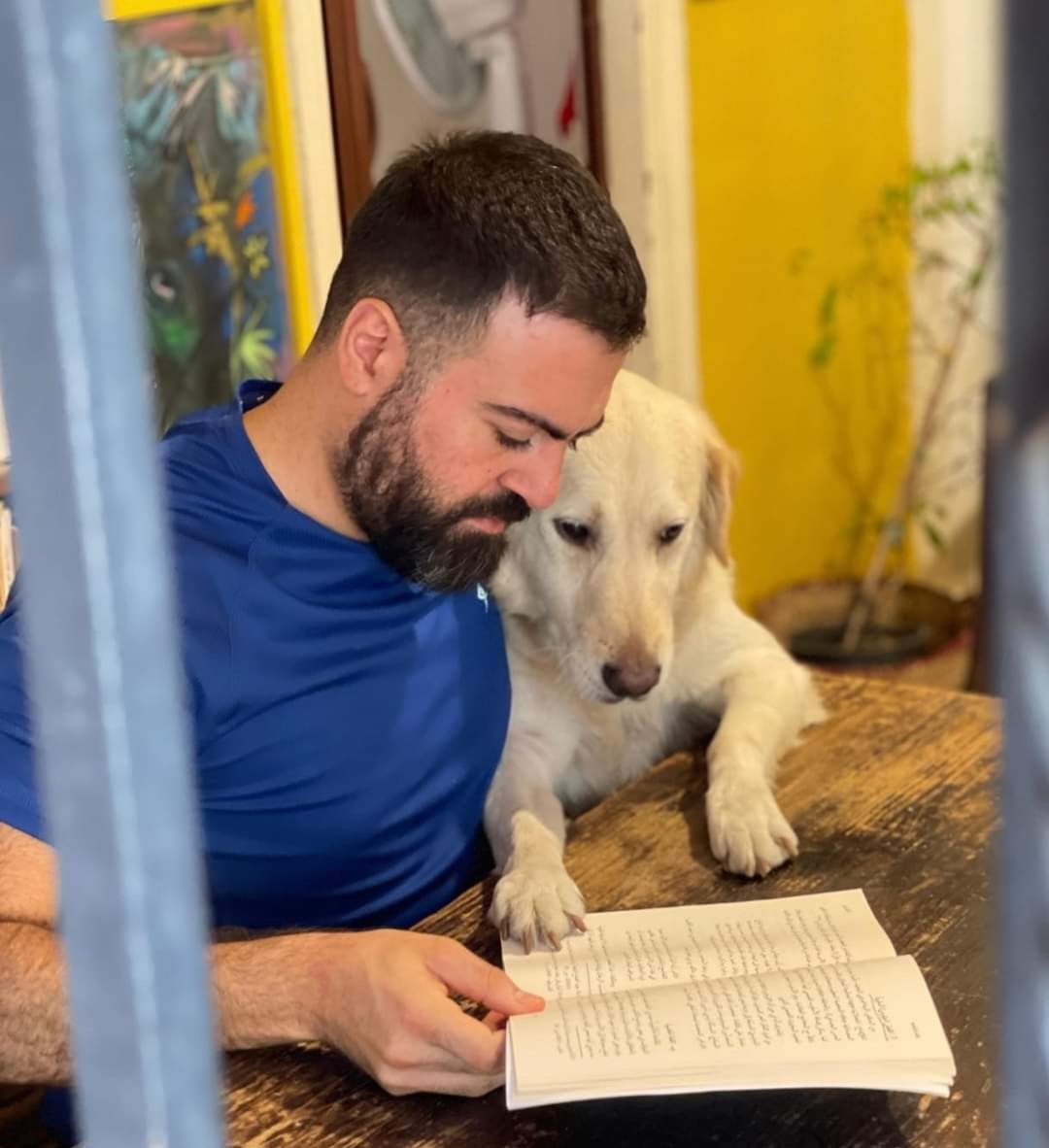

أدهم الدمشقي، منذ برهة المرفأ، قرر أن يقيس زمنه بقدمين عاريتين فوق زجاج المدينة. وراءه حديقة غودو كلبه.. سبقه للعبور، حتى يريه معنى العبور. وصار ينظر إلى حديقته الخلفية مع غودو، وكأنه يعيش عالم أهل الكهف. ألم يكن معهم كلبهم، باسط يديه في الوصيد.

“بالزوايا/ بالشوارع/ ع دواليب السيارات/ بيروت صارت حمام كبير للكلب تبعي.”

يعرف أدهم الدمشقي نفسه، من خلال حاجاته في العبور على زجاج المدينة التي إنحنت كلها على خشبته التي صنعها لها. يجمع حواله أصدقاءه: كلب وهررة ودجاجات. وديكة. ينتشرون مع الأصدقاء والصديقات، على خشبات مسرح. يعبورن الأزمنة، بسرعة الذكاء الإصطناعي. وترسم طبعات أقدامهم المدماة جبين القادة والزعماء والأضرحة العظيمة، بمقياس رختر. وبمقياس عبور عظيم، بين ليل الدارة وليل القبر. والحديث الذي يدور عن الوطن الصغير.

“هالمرة كان الكلب أسرع مني/ ولما إختفى، حسيت إنو بطئ الزمن فجأة وشفت كل شي…”

الشاعر والكاتب أدهم الدمشقي

الشاعر والكاتب أدهم الدمشقي

الشاعر والروائي والمسرحي، أدهم الدمشقي، ذاق طعم الهجرة بين الأمكنة. بين الأزمنة. كان يتذوق العبور، بأنف غودو. يشم رائحة الجريمة عن بعد. كان يتذوق طعم البرزخ، حين يستريح فيه، مثل هر، يريد أن يخرج من محبسه. يلاطم الجدران. يتأبى عليها. يحفر بخدوشه وجه المرآة المقعرة التي يرى وجهه فيها.

“بعد دقائق معدودة، يدخل أدهم بصحبة غودو، يمنح ظهره للجمهور، يتأمل الممثلين بصمت، ثم يطفأ الضوء.

وبعد ثوان يضاء المسرح من جديد باللون الأخضر، فنرى الممثلين، يمدون ألسنتهم بصمت.”

يستعير أدهم الدمشقي أدواته، مما حوله في دارته. يبني منه مسرحه وشخوصه ووقع الأزمنة. لا يعرف المستحيل حين ينتقل، بين الشعر والرواية والمسرح. إعتاد العفش المتراكم في غرفته. في عيونه. في مدينته. في وطنه.

“مبارح لما إنفجر صوت الرعد فجأة،خفت كتير أنا وصديقي الصغير ” أنكيدو”، يلي ركض يتخبا فيي…/ إنكيدو بسين أسود عمرو شهر. يعني ما عاش صدمة إنفجار المرفأ. وما بيعرف شو يعني تنفجر مدينة حلوي مثل بيروت…”

حطام، كل ما يقع تحت عينه. حتى القلوب الصغيرة المحطمة. حتى الشبابيك والنوافذ والجداول والمرفأ والسفن العائمة أو الغرقى، في وقت الجريمة.

” ليس أنني أخطئ/ يؤلمني حين أعود كالطفل إليك/ أراك ثابتا تسامحني وتحب/ فأخجل/ والخجل اأكثر إيلاما من الخطيئة.”

يخرج أدهم الدمشقي على العالم، من ضهور شوير إلى بيروت. إلى شارع الحمرا. وقته ثمين، لأنه يقطع الدهور فوق صدره. ينثرها أرزا على جثته. ويرميه خلفه لغودو والهررة والدجاجات، التي تنقرها، وتعيد جمعه لها في سفره.

“يلومني أنكيدو كلما فكرت في الخلود/ الموت فرصتنا الأخيرة لنلتقي.”

لا يحب أدهم الدمشقي المكوث أكثر من المعتاد، حتى لا يغبر الزجاج المتناثر بآهاته. إنها لحظة للحزن فقط، على وطن سائب، تخرج إليه السيارة كل صباح. وتتركه ينزف وحده.

“الحياة شجرة وعصافير/ بتغط وبتطير.”

عاشق البوح والنوح والقيثارة الخارجة من الروح. يقص علينا الدنيا كلها في وطنه، قصاصات قصاصات. يطبع عليها بعض يديه. كان يصنع نفسه كل يوم حتى يليق بالعبور من زمن إلى زمن. غير أن الذئاب تكاثرت عليه. تناتشته،مثل وحوش المسرح في غابة، غصت بالوحوش.

“يتراءى لي أن الله خلق الكون في ستة أيام/ وإستراح إلى الأبد.”

أدهم دمشقي، يروي لنا في عمله حديقة غودو، كل ما كان يصادفه، في طريقه، وهو في العبور، بين لحدين. لحد البيت الذي كان حلسه. ولحد ما ينتظره، حين يخرج من حلسه. حين يخرج من جلده، إلى حيث يريد أن يكون.

“فرضية الطفولة:

حتى لا أموت/ رحت أكبر بإتجاه طفولتي.”

تكاثرت المعابر عليه، حين قرر الخروج. غير أنه إشتهى أن يخرج على ظهر إنفجار، يحمله رسائل من شظايا، لما بقي له من وقت في حديقة غودو، خلفه.

” وأنت تغادر هذة الحديقة/ أنفض الغبار عن عينيك/ ولا تلتفت إلى الوراء.”

د. قصي الحسين

أستاذ في الجامعة اللبنانية.

د. قصيّ الحسين

د. قصيّ الحسين