الشجار أسود بالكامل

” لا بد أن مثلث الحياة إختفى عن وجه جدي أيضا، لكنني لم أره. ولحسن الحظ أن أمي لا تتذكره. ذلك الثالوث الذي يمتد بين جانبي أنف شخص، وحدود شفتيه العليا، ويصبح لونه أبيض عندما يفارق صاحبه الحياة.”

ليس سهلا على المرء أن يرصد الدقائق، أن يسجل البرهات القاسية. أن يطيل الغوص في قيعان النفس، حتى يقف على الأسرار القاتلة. على صور القتل اليومي. على ظلاله التي تطوف على الجدران، في البساتين، فوق التلال. في الأنهار. ظلال الموت التي ترتفع فوق شواهد القبور. ثم تعود فتظلل الشواهد والقبور. تظلل المقابر التي تعد سكانها. وتحصي أنفاسهم. وتسقط عنهم تهمة الموت التي يرزحون تحتها، لأجل أن يعودوا مرة أخرى إلى الحياة.

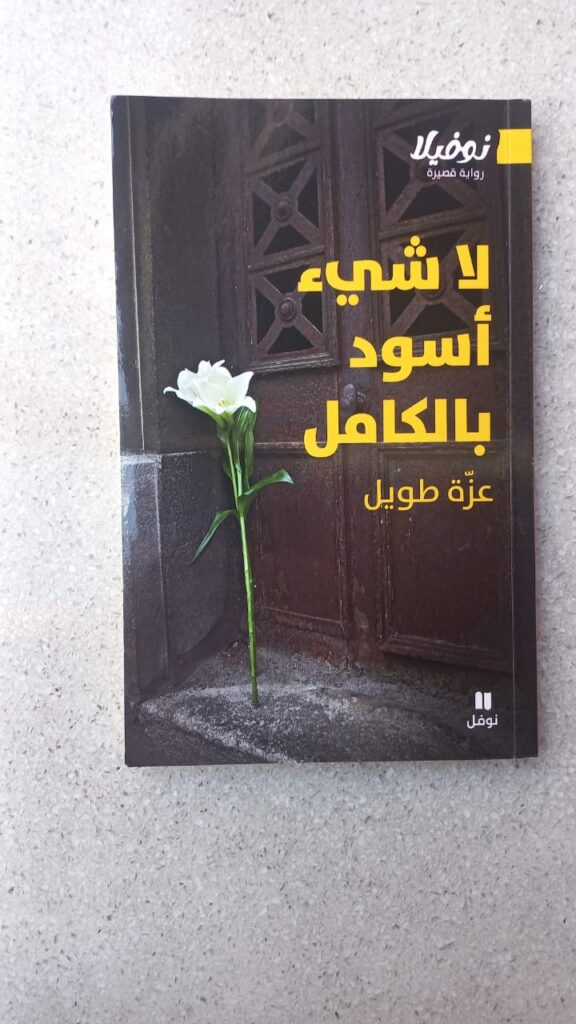

“لا شيء أسود بالكامل. عزة طويل. دار نوفل- هاشيت – إنطوان. بيروت- 2024 :114ص. تقريبا.”، إنما هي من نوع الكتابات التي تبوح. من نوع الروايات التي تختص بصناعة السينوغرافيا، فتصنع توليفة راقية، بين المشاهد وبين الأمكنة. بين المشاهد وبين الأزمنة. بين المشاهد وبين الشجارات العائلية، التي يغلب عليها الطابع المحلي المهاجر، بفعل قسوة الحرب وتهجيرها للطيور وللناس وللمواسم وللعائلات وللأبناء، وللأمهات. والآباء والجدات والخالات والعمات.

” في جبانة الضيعة، كنا مراهقين، نختبئ من عيون أهل الضيعة كي نفلت العنان لبعض شقاوة غضة.”

تتقصى الروائية الصاعدة عزة طويل، المشاهد اليومية التي تعبر بالناس، وتعبر بها أيضا. تحمل بين يديها مرآتها المقعرة كمرآة الغريبة. تعرض عليها الأوجاع الوطنية والأهلية والشخصية، وتقيم لها مشاهد في الأعين، عند سماعها.

” رأت قدميها تمران من فوق رأسها، وهي بين يدي الطبيب الذي كان يحاول إعطاءها للممرضة. بكت الطفلة الصغيرة. سمعتها أمها وصرخت: تقبريني!”

مشاهدها الصغيرة والكبيرة، التي تقدمها، نسجت من خيط أوجاع الحياة، ولذلك عرفت كيف تقدم المشهد المحزن، لأنه من نسيج واقعٍ قد تعيشه أيّ امرأةٍ وأي رجلٍ أحيانا.

” في المقهى حيث جلسنا، كان البحر وحده قبالتنا. نظرت أمي حولها. حاولت البحث عن حائط تلجأ إليه لتنظفه وتشطفه وتركن إليه هربا من أسئلتي… تحسب أنها ستتمكن من استخدام سحرها على الحائط لتمحو كل آثار الألم.”

تحافظ عزة طويل على وحدة المشهد. تجعل له نكهة الزمن السائل. تماما مثلما تجعل للأمكنة سيولة مدهشة. لا تعوزها الحبكة الرشيقة، ولا الجملة الأنيقة. ولا الخاطرة المتوثبة. ولا تخشى الجدران العالية. تتسلقها بكل تؤدة. وتلتقط من خلفها، صور الأبنية.

” في الغيم رأت في صغرها دببة ملونة وسلاحف وملكا غصوبا وحكايات.”

كل شيء بين يديها، مادة للرواية. لأنها تعرف كيف تختار عناصر المواد الصالحة للبناء بها، في الحقول الصعبة. تجعل من الشجارات العائلية. من الشجارات الأسرية، جروحا صالحة للتضميد. وصالحة للتجفيف. فلا شيء يعجزها، إذا ما أمعنت النظر مرتين، فيما يحدث حولها، معها أو مع غيرها.

“أتعتقد أن العصفور حين يسمع صوت البندقية يرتاع كما يرتاع البشر حين يسمعون صوت القذائف.”

تحيك عزة طويل مشاهد لا يعفو عنها الزمن. تنكت فيها قشرة الجرح واحدا واحدا. ثم تعيد بلسمتها. فلا شيء عندها أسود بالكامل. بل كل شيء عندها، يحمل في ذاته ضده.

“حين فتحت عينيها، كانت في المستشفى وكان وجه أبيها أول ما رأت. قال لها: ” الحمد لله عالسلامة. يلا قومي كلي”. تعجبت: “ماذا حدث؟.”

في الرواية أوار نار حارقة. عرفت الروائية بأسلوبها الحاذق، كيف تماشي تلك النيران. كيف تجعلها تشب. وكيف تجعلها تنطفئ. ففي بئر ذاتها ما هو كفيل بأن يطفئ النيران كلها. بأن يطفئ العواصف كلها. بأن يجعل الأسود، يتفتح كوى كوى. وسماء سماء. وحقولا تزهر تحت الأعاصير العاتية.

” كان المصل معلّقاً في يدها يبث السكر في دمها. هذا المصل أعادها من الموت.”

في كنف الشجارات العائلية، كانت تبرز الأحزان الوطنية. تجد في وحدة هذه الأحزان ما يعبّر عن وحدة الجراح. ما يعبّر عن وحدة الروح. إذ لطالما أدهشتنا الروائية الدكتورة عزة طويل، بوحدة الروح، التي تعمل بها، في جميع الظروف العامة والخاصة. فتعبر بك المشاهد، في المدن. وفي القرى. وفي البلدان. وفي الأوطان، وكأنها نسيج وحدة روحها. وحدة كبرياء الجروح التي أنبتتها، فصاغت منها الرواية، الرواية.

“أخبرتني صديقتي أنها رأت أبي في المنام. طلب إليها أن تسلمني المسبحة البيضاء التي أخذتها من بيتنا خلال العزاء.”

بين بيروت وحمص وباريس. بين بساتين حمص وقرى الجنوب والمخيمات. والأحياء الملاصقة للمخيمات. بين القرنة السوداء وعيون أرغش وشجر اللزاب، وقرى سورية المطلة عليها من القصير. ترصد الكاتبة النأمات الساكنة في حجارة الجدران المهدمة وفي أسوار المقابر، وفي الأبنية المتصدعة، أو العامرة. تلك التي احترقت، واحترقت معها الجدران، كما إحترقت معها الأشجار. كما احترقت معها النفوس القتيلة، أو النفوس المهاجرة.

” في كل المرات التي حدثتني فيها أم شادي عن ماضيها، لم تخبرني يوما بقصة سعيدة مع زوجها.”

وبين هذة اللوحة الحزينة التي لم يكتمل فيها الموت، وبين هذا المشهد المقلوب، في دار المستشفى، وعلى أسرة المرضى، وبين مشهد المرأة / العجوز/ الجدة وبين المرأة العروس التي تصارع الحياة، حين تتصارع بل تتقاتل مع زوجها، نرى الكاتبة، تحسن حياكة المشاهد، وكأنها داخل مرسم. وكأن القماش من نوع “الكونفا”، الصالح لإقامة المشهد.

” أكملت حماتي كلامها، وأعلمتني أن نهاية المشهد كانت بأن صفعَها على وجهها صفعة مدوية، وشدّها من شعرها كي تتوقف عن التململ وتمارس دورها كأم مثالية.”

الكاتبة الروائية عزّة طويل

الكاتبة الروائية عزّة طويل

تصنع الروائية الأديبة عزة طويل، سينوغرفيا المشاهد. تقيم لها حواراتها العميقة داخل جدران الذات، ثم تجعلها تترقرق سيولة في الأزمنة. لا شيء جامدا عندها. حتى الحجارة. حتى الأمكنة. حتى الكونتوار، وحتى شبابيك الطائرة. فهي كلها جارية في أزمنتها. تتلمس طراوتها في سمعك، وكأنك تشاهدها اليوم، لا البارحة.

” كان ثمة روائي يعشق الربيع، درج على تحيّتها على الواتساب كل صباح.”

في خواتيم الرواية، تقع على نبع التفاؤل في نفس الراوية. تفتح الركام. وتفتح الحجارة. ويقظة القبور. ونهوض الشاهد و الشاهدة. إعلانها عن يوم الدفن، لما يجعل القارئ، يتنسم نسمة باردة. نسمة منعشة. فلا شيء في الحياة عند عزة، يصلح للموت، وإنما هو ينهض بين يديها، حين تراه بعينيها يركض أمامها.

“لم يعد الموت من يومها يخيفها أبدا. ولا اللون الاسود. فالأموات سواسية أمام موتهم، سواء لبس الأحياء الأبيض أو الأسود، أو حتى الأخضر.”

لماذا كل هذا التفاؤل عند الكاتبة؟ سؤال في موضعه حين تراجع مظان النفس، التي تحمل إلى الهاوية. تراها تؤجل موعدها مع الموت حتى يغيب شبح الموت، وتتغير أحلامه المزعجة. وحتى ينتهي الشجار العائلي، في سينوغرافيا الأزمنة والأمكنة.

” لم تكن هذة القصة قوامها الخيال الخالص، بل كانت أيضا جزءا من حياة.”

وبقدر ما كانت الرواية كثيفة المعاني، بقدر ما كانت تترقرق في النفس، لأن الكاتبة عبرت بالموت إلى ظلاله المتلاشية. عبرت بالخوف إلى ثوانيه الأخيرة. عبرت بأبطالها إلى حيث يجب أن يكونوا من الندى والضوء. من الهواء والتراب والشمس. وأن يكفوا عن الشجار العائلي، بين الزوج والزوجة. أن يكف الزوج عن تعنيف زوجه. وعن ممارسة عنف النوع عليها. عنف الجندر. أن يكف الرجل عن السطو على جميع الاولاد والأحفاد، لأن الشجار مخرب وقاتل. وخصوصا منه الشجار العائلي والسياسي، لأنه أسود بالكامل، أما الموت، فهو بطبيعته، ليس أسود بالكامل. وعلينا ألا نخشاه ولا نهرب منه. بل أن نتخذه مبعث أمل لنا في الحياة كلها. فلا حياة بلا موت. به نتعظ ونغتبط، ويحيا في أجيالنا من جديد. وهذه هي فلسفة الكاتبة عزة طويل التي تريد إيصالها لقرائها، من خلال روايتها: “لا شيء أسود بالكامل”. تنفح في الموت نسمة من التفاؤل لتخلص البشرية من رهابه: هذة هي المعجزة الأدبية عندها.

على ظهر الغلاف الأخير:

” المقابر هي الفناءات الخلفية للحياة. حصون الذاكرة التي يختفي خلفها الأحباء… تملصوا كالزئبق من بين أيدي شخصيات الرواية، لكنهم ظلوا مسكونين بهم. يتفقدونهم كل ليلة. يطلون عليهم من كوى الرواية بحذر. مسترجعين معهم شذرات من أعمارهم. ولحظات من الضوء، لا يخفت ضوؤها في الغياب… لن يقع القارئ معها( الرواية) في شباك قصة تقليدية. بل سيعبر خفيفا بين خيالات عميقة وذاكرات مختلفة، تؤكد مجددا أن العمر رحلة. والحياة ممر. والوجود أكبر من شرطه.”

الكاتبة في سطور:

“لبنانية مقيمة في كندا. حائزة دكتوراه في إدارة الأعمال من غرنوبل في فرنسا. تعمل في مجال النشر. تولت إصدار وتوزيع مؤلفات لكتَّاب عالميين. لها العديد من المقالات الأدبية والإجتماعية في مواقع وصحف عربية.”

د. قصي الحسين

أستاذ في الجامعة اللبنانية.

د. قصيّ الحسين

د. قصيّ الحسين