متحف العبث

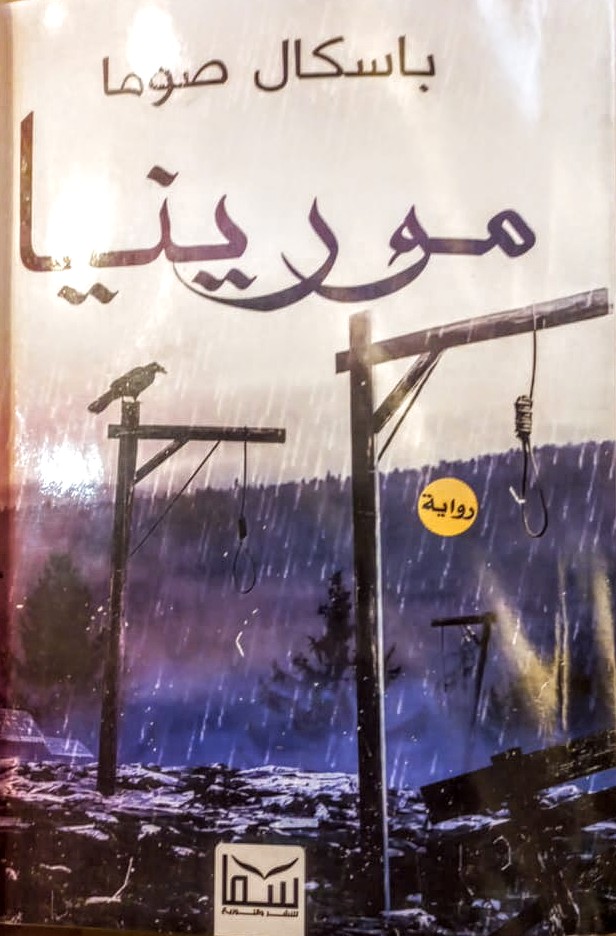

حسنا فعلت “باسكال صوما”، حين جعلت من فصول روايتها “مورينيا”، لوحات فنية، متحفا للعبث.( باسكال صوما: مورينا. سما- للنشر والتوزيع. بيروت- يناير -2022، 175 ص).

إتسعت لوحاتها حقا، لألوان من الدلالات النفسية والإجتماعية. ولظلال كثيفة من العادات والتقاليد. ولإرهاصات مرعبة، تمور في أوساط الناس، فتهزهم، وتقضقضهم، وتجعلهم يهتكون في برهة واحدة جسد المجتمع، بتفجير فواجعه النائمة.

تراها تقول في مطلع روايتها: ” كوب حليب: ص١٠”:

( كانت نصائح السيدة بثينة تعيد المدينة إلى مكانها حيت تهتز من شدة التعاسة أو الملل. كانت تستقبل الناس بين الثامنة صباحا والخامسة عصرا . في المساء، تقفل بابها والنوافذ، ولا يعلم أحد ماذا تفعل في الداخل، وكيف تمضي لياليها)

إستطاعت “باسكال صوما”، أن تقدم لنا من خلال لوحاتها الروائية، صورة عن المخبوء اللاهث فينا، الذي “ينبح العبث”، ويشرد وراءه، يتفيأ الظلال والترجيعات. وهذا ما جعل عملها من خلال ذلك يتجاوز الوجود الظاهراتي، بكل تلابيبه ومحسوساته المباشرة. ليطبع الوجدان الجمعي عند الناس العاديين، بأنماط من العادات المقموعة العابثة بحياتنا. فبادرت باسكال صوما، إلى تعريتها، وهتك سريتها، بكل ما يحيط بها من “قداسوية” السر الذاتوي الإنساني، الكثيف الظلال والمعاني. فها هي تقول: في “مقبرة: ص٧٩”:

( صرخت السيدة بثينة: “لقد خنته مع بائع عسل آخر يا فتاة.” وأضافت تقول: بقيت “نينا” واقفة في مكانها، وقد نسيت تماما عما تبحث. صارت تبعثر كتب الطبخ وكتب الفلسفة. ومجلدات الشعر القديمة. كانت تبحث عن إجابة. لا عن ورقة ولا عن قلم. إنفجرت باكية هناك، عند المكتبة الخشبية القديمة. حيث تحتفظ السيدة بثيتة بذكريات أشخاص آخرين،كما تقول).

فصول باسكل صوما، في روايتها الجديدة، تحاول أن تلامس الطوابع الطقوسية. تحاول أن تلامس النماذج والأنماط والتصاميم الإجتماعية المتباينة.

تحسن الروائية، بجد، شد العصب في روايتها، من خلال هندسة المشاعر والتوجهات والأحلام، التي تعيش في المكبوت القهري”، خلف “المقهور فينا. ثم هي لا تلبث أن تصنع لكل لوحة من لوحاتها السردية، الشعار والعلم، كأسلوب تعبيري جديد في عالم القصص والرواية. نراها تلعب على موضوعات ذات طابع نمطي، بتفجير الشهوة الخبيئة في البدن، وكذلك الحيوية الزائدة فيه. ناهيك عن موضوعات الحب الملتهب، والجنس المتفجر، بسطوع الدم، أو بسطوع الذهب، لا فرق. فيميد بشخوصها العبث الحياوتي، من خلال الخداع والغيرة. ومن خلال الخصوبة والشرف المهتوك. ومن خلال النبل الإنساني المترقرق، بين السطور، حين تؤول الروائية باسكال صوما، لبعث الطمأنينة والسلم والنقاء، ورحابة الفكر، خلل أحاديثها المشوقة مع شخصيات روايتها. تقول في: (شارع غوستافو ص١١٠):

“كان غوستافو كعادته ممددا على الرصيف. يردد لعناته بلا توقف. لم يقدم للمارين أي أدعية. لم يكن يؤمن بقدرة الأدعية على إعادة الزمن الضائع. أو ترويض الوقت الذي يمضي. كان مؤمنا بأن اللعنات تعيد إليه حقه في الحياة. ” أنا ألعنكم، إذا أنا حي”).

تصور الكاتبة الشعور بالدونية والنقص في جميع لوحاتها عند أبطالها. تبدع حقا في تصوير دونيتهم العابثة بشروط الحياة الرصينة. وتبدو الأحاديث التي تسلك بين أطراف الشخوص في روايتها، بمثابة مرافعة نفسية، عن الذات “الطاعنة بالشهوة”. عن الذات المطعونة بشهوتها، والمتصدعة بها. وهي تفعل ذلك في محاولة موازية منها، لإستعادة التوازن المفقود، بين دونية “الأنا المعتمة” وبين تعالي الآخر المضيء. المضيء أبدا أمامها. المضيء أبدا طريقها. تقول في “إبتسم السجان ص١١٩”:

( إبتسم السجان. كان هذا حدثا عظيما. الجميع هنا كانوا يشكون في أنه يبتسم. كانوا أحيانا يرسمونه على جدران السجن بوجه ضاحك. وكانوا حينها يستطعون الحديث معه. معلقا على الجدار. يسهل إجراء حديث مع جدار في سجن. كانوا يتناوبون على البصق في وجهه. كل واحد على جداره. كان هذا إنتقامهم الوحيد منه. ثم يموهون الصور سريعا، حتى لا يلحظ أن أصابعهم إرتكبت ذلك كله”.

تحسن الروائية الصاعدة، باسكال صوما، في محادثة شخوصها. تتقصى الصفات السلبية. وكذلك نقيضها الإيجابي. تتحدث في تلاوينها، عن شفوف الضغينة والشر والظلام، والعمى المبصر، وعن الرؤى والأحلام البيضاء بالمقابل، للضوء والحنان والجمال ونقاء السريرة. ونقاء النفس، بإنكشاف الأشياء في زوايا النفس المعتمة.

تحاول صوما الإرتكاز على فلسفة “فرويد” ومنهجه النفسي. وعلى فلسف “أدلر”. وعلى تفاسير “يونغ” في موضوعات “القهرية البدائية”. تشتغل بعبث، على “المحرم”. وتدفعه للظهور في المواجهة. تدفعه للظهور في الواجهة. واجهة لوحاتها الأخاذة عن شخوصها الذين صنعتهم، كما هم مشاغبين على المسرح العابث. مسرح الهزل في المجتمع.

نراها تقول في “بطاقة إضافية ص١٣٠”:

( كان لرئيسة الدار فلسفتها الخاصة في التعامل مع المسنين. كانت تريدهم أن يلتقوا مرة في الشهر بالعالم وكائناته. حتى إذا ماتوا، ذهبوا إلى حتفهم ضاحكين ممتلئين بالرغبة والحماسة. كان عشاق سابقون يلتقون هناك أحيانا. ويتبادلون عناقات وقبلا متاخرة، خمسين سنة، ستين سنة، لا يهم. المهم أن يحصل العناق قبل ألا يعود القطار مرة أخرى، ويعيد الجميع إلى أسرتهم وعلب الدواء والحقن المؤلمة). وتضيف: (.. هناك لا عوائق أمام الحب. لا شيء يمنع القبل. ولا أحد يقف في المنتصف.)

العبث الفني الذي إتكأت عليه الكاتبة، جعلها تشوق القارئ لمتابعة قلق الشخوص وقصص إخفاقاتهم المتكررة في في أكثر من لوحة من لوحاتها. وهو من نوع القلق، المتصل بالإخفاق والإضطراب، بسبب من الدونية والمهانة واللصوصية المعششة، في عقيدة الإفتراس والإغتصاب وقهر الآخر، أيا كان هذا الآخر.

تكاد جميع نصوص الكاتبة الصاعدة، تشي عن نكوصية جنسانية لدى شخوصها. وهي جعلت من هذة الجنسانية الجنسية، “عمودية” شعريتها النثرية الفنية، بحيث يدأب القارئ على متابعتها، للوقوف على النهايات الحزينة للمعدوم والمقهور جنسيا وجنسانيا معا.

تتوقف باسكال صوما، في سياقات كتاباتها/ اللوحات، عن غطرسة أبطالها، وعن مواجهاتهم الشرسة لهتك المزايا الحميدة بالإنكار والجحود، وتقويض ضحاياهم، بالتنكيل والتشهير ورمي التهم المشوهة عليهم حينا، والقاتلة حينا آخر.

مزايا الخفر والحياء والخجل، تصير من الموضوعات العابثة في تلاوين حكايات باسكال صوما الرقيقة والشفافة. وربما أظهرتها في مظهر الشهامة، التي تدافع بها الشخوص المنتهكة في ذاتها، عن نفسها. وهي إنعكاس عادة، للأنا المشظاة والمهانة والتي تريد الإلتئام والتحرر من الإتهامات الكثيفة ضدها. تقول باسكال صوما في:

” فرس المركب ص١٤١”:

( من أين يبتسم الذين لم يروا البحر؟. أين يذهب المبحرون حين يختفون تماما.؟ هل حقا يبقون في البحر؟. من يرش صوديوم على البحر حين تخف ملوحته؟. وحين تموت الأسماك أين تذهب؟ أين مقابر السمك؟.)

هناك نفس ثنائي لدى الكاتبة صوما، في جميع شخوصها التي قدمتها. ثنائية تجسد الحب والموت. والقهر والفرح. والصداقة والعداوة، بل العدوانية الشرسة المطلقة. غير أنها سرعان، ما تجعل من الشجاعة رافعة لكل أشكال النكوص التي يصاب بها شخوصها وأبطالها.

لا تعدم الكاتبة الشابة باسكال صوما، وسيلتها للكشف عن الهشاشة في القيم. وعن النزق السلوكي، وعن التمرد على الأعراف والتقاليد الصارمة. وأما جرأتها، فهي موصفة في هتك الأسرار والفحولية والإغواء، لأجل التعرية أو التسوية، في وجوه الحياة.

عمودية العبث في كتابات صوما، هي حقا رافعة عملها الروائي القصصي الحديث، الذي يتكئ على المعيوش اليومي، وينسج من فناء حديقته الخلفية. وهي لا تتوانى عن تذكير قرائها، بضرورة الإفادة من دروس إنتهاك الأعراض، في مخادع “العلاقات المحرمة”. ذلك الخطاب الجريء الذي قسم منه، في نفس كل منا. تقول في ص١٧٤:

خدمت المرأة المسنة حتى صارت في الأربعين. عاشرت رجالا غرباء عن مورينيا وأخبرت كل واحد بإسم مختلف لها. حتى ضاع إسمها تماما، ولم يعد مهما. ولكنها لم تتزوج البتة ولم تؤمن بفكرة التكاثر.” الارض مملوءة بالأطفال المشردين. لماذا نأتي بغيرهم؟.) تقول باسكال صوما!.

د. قصي الحسين

أستاذ في الجامعة اللبنانية.