رسالة تونس – من الكاتبة والشاعرة سليمى السرايري :

قراءة عمرالشهباني – تونس –

مشروع قراءة في مقطوعات ديوان المنير وسلاتي

“أكبر من ذاكرة الجداول”

مقدمة:

أصدر الشّاعر التونسي المنير وسلاتي المتميز بغزارة انتاجه وبكر معانيه ديوانا شعريا في طبعته الأولى سنة 2021 عن مجمع تونس الدولي للفنون والآداب، جعل عنوانه “أكبرُ من مخيلة الجداول” في مائتين وأربع عشرة صفحة من الحجم المتوسط موزع على فصول ثلاثة وبه سبعة وثمانون(87) قصيدة نثرية تتألف من مطولات ومتوسطات ومقطوعات أقل من سبعة أسطر بلغ عددها إحدى عشرة مقطوعة رأينا أن نتفحص هذه الأخيرة للوقوف على وجيز أسطرها ووسيع معانيها وكثافة رسائلها.

الأشكال المنهجي والتسمية:

وإن كانت قصيدة النثر لا تهتم بعدد الأسطر التي تعبر فيها عن مضامين معينة باعتبار ها تقوم على تشكّل حسّيّ ونفسي في وحدة معنوية ودفقة شعورية واحدة فإن المنهج البحثي في قراءة هذه القصائد يفرض علينا التفريق بين طوال القصائد النثرية وقصارها خاصة أن القصار منها تكون ذات دلالات أكثر كثافة ومساحات زمنية ولغوية وورقية أقل لذلك فإنه من المجدي على الأقل منهجيا أو نظريا الخضوع للتفريق بين ما طال منها وما قصر كما نفعل مع قصيدة العمودي حيث يعتبر النقاد منذ القديم في تقسيمها إلى قصيد إذا كان عدد أبياتها بداية من سبعة(07) أبيات فما أكثر ومقطوعة لذوات الأبيات ما دون السبعة(07).

ورغم الإحراج الذي توقعنا فيه قصيدة النثر من ناحية تعداد الأسطر فيها، إذا ما قمنا بمقارنتها بقصيدة العمودي بعيدا عن القافية والتفعيلة الملتزَمَة، فإن هذه الأخيرة لكون أبياتها عادة تتكون من مجموعة من الجمل والكلمات الطويلة نسبيا اعتبرها نقاد المؤلفات الشعرية العمودية إذا بقيت تحت سقف السبعة أبيات فيصطلح عليها بالمقطوعة فإن زادت تصبح موسومة باسم القصيدة أو القصيد حتى نبلغ المعلقات فالمطولات فالملاحم. أما في قصيدة النثر فإننا، أمام احتواء الأسطر فيها أحيانا على كلمات قليلة أو ربما كلمة واحدة قد تكون مشكّلة من حرفين أو ثلاثة أحرف متبوعة بنقاط أو غير متبوعة، فإننا نجد أنفسنا أمام إحراج اعتبار السطر المكون من حرفين أحيانا سطرا أم لا.

وعليه فسنسلم أولا بكونه سطرا مهما طال تعداد كلماته أو صقر وثانيا سنستعير المسميات المطلقة على القصيدة العمودية ونطلق المقطوعة على ما دون السبعة (07) أسطر والقصيدة على ما زاد على ذلك.

إحصاء المقطوعات في ديوان المنير الوسلاتي “أكبر من ذاكرة الجداول”

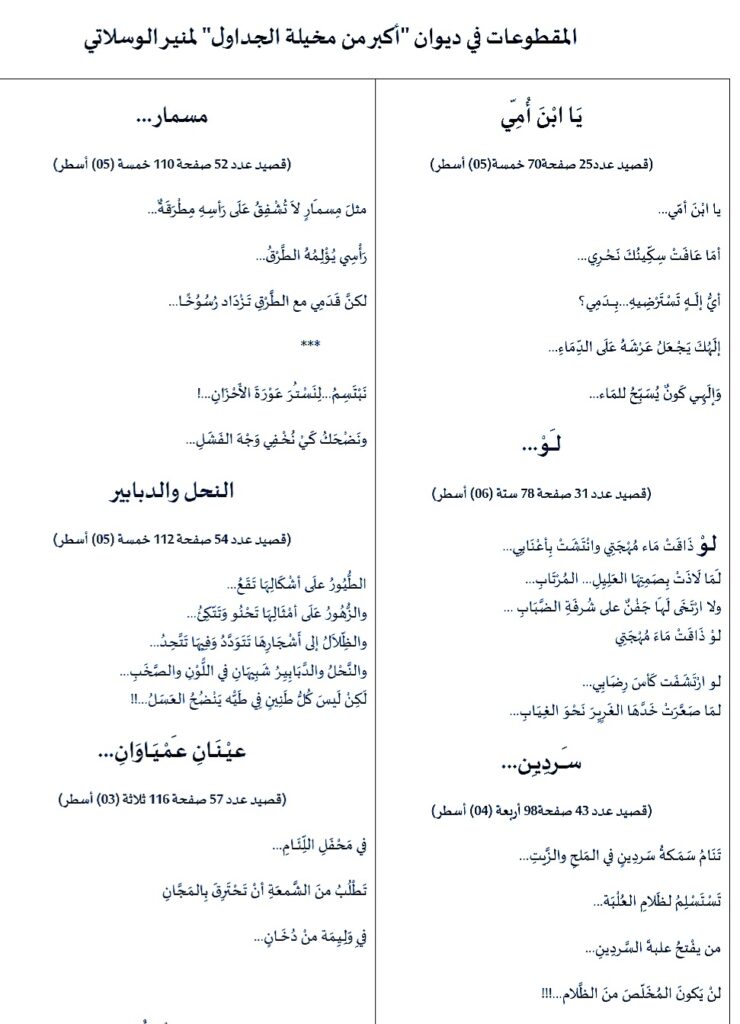

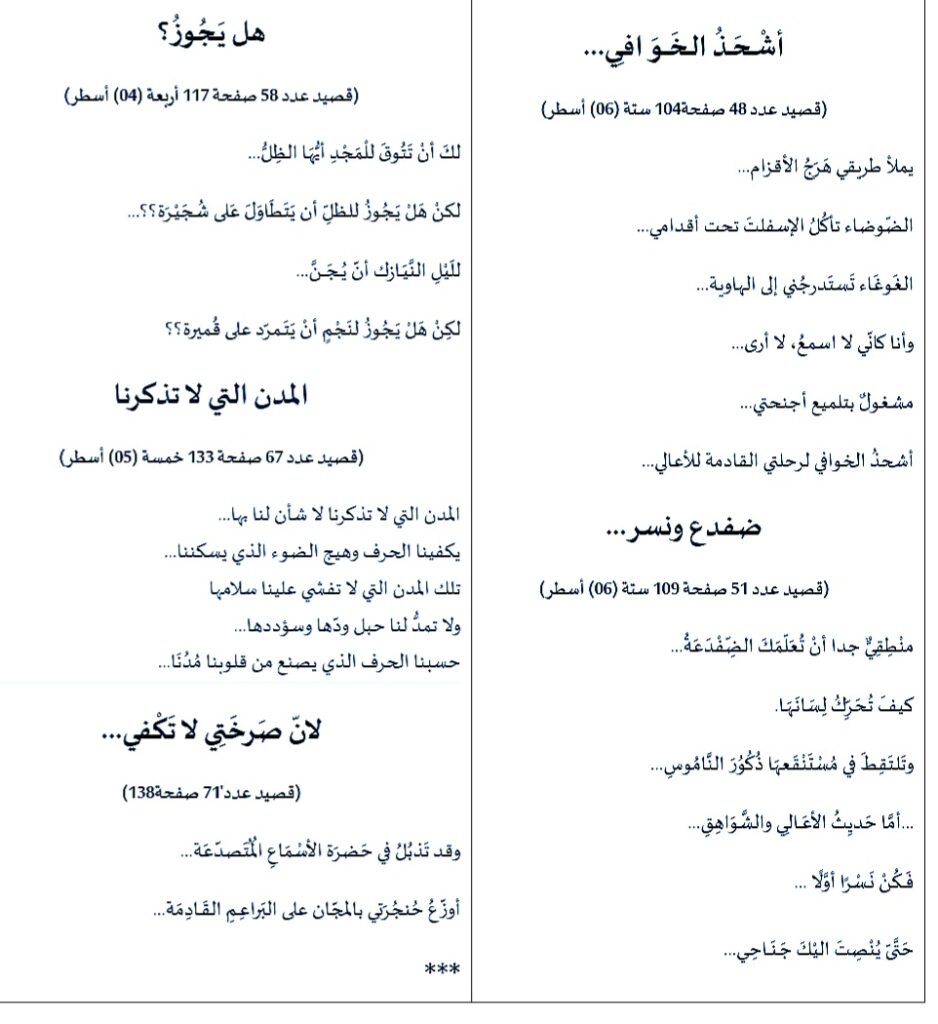

بعد أن سلمنا بالمقدمات المنهجية فيما تحتويه المقطوعة من عدد أسطر دون سقف السبعة منها فإننا قد أحصينا بالديوان إحدى عشرة (11) مقطوعة يتراوح عدد أسطرها بين السّطرين (02) في مقطوعة ‘لأنّ صَرخَتِي لا تَكْفي…’ (صفحة138) والستة (06) أسطر في ثلاثة مقطوعات وهي بالتوالي ‘لَــــــــــــوْ…‘ (رقم 31صفحة78) و‘أشْــحَــذُ الـخَـوَافـِي…’ (رقم 48 صفحة104) و‘ضفدع ونسر…’ (رقم51صفحة109) وبينهما بثلاثة (03) أسطر مقطوعة واحدة عنوانها ‘عينان عـَمْـيَــاوَانِ…‘ (رقم57صفحة 116) واثنتان (02) بأربعة (04) أسطر مثل ‘سـَـردِيـِـن…‘ (رقم 43 صفحة98) و ‘هل يَـجُــــــــــــــوزُ؟‘(رقم 58 صفحة117) وأربعة (04) بخمسة (05) أسطر وهي ‘يَـا ابْنَ أُمِــــّــــــــــــــــي’ (رقم 25 صفحة 70) و ‘مسمار…‘ (رقم 52 صفحة 110 ) و ‘النحل والدبابير’ (رقم 54 صفحة 112 ) و المدن التي لا تذكرنا(رقم 67 صفحة 133 ).

إن أول ملاحظة تتبادر إلى ذهن القارئ، بعد قِصر متون المقطوعات، أن هذه الأخيرة في غالبيتها تعتمد أسلوبا حجاجيا ظاهرا لا يمكن للعين أن تخطئه وهو أسلوب يعتمده المناطقة في الاستدلال على أطروحاتهم التي تكون في شكل نتائج لتلكمُ المقدمات التي يضعها المحاور في شكل مسلمات تسهل عليه الاقناع والوصول إلى غاياته بسهولة. فالشّاعر يضع مقدمة أو مجموعة من المقدمات كأنه يطلب من متلقيها أن يسلم بها وبالتالي بنتائجها، وعادة ما تكون نتائجها صادمة لما تحمله من اعتزاز الشّاعر وافتخاره بنفسه من خلال امتلاء ذاته المتعالية في جزء، وفي جزء أخر، يقوم الشّاعر يتقمص أسلوب الحكمة ومقام الحكيم الناصح المرشد إلى مآلات الأمور وعواقب التمادي في التجاهل.

– الأسلوب الحجاجي في مقطوعات ديوان “أكبر من ذاكرة الجداول”.

رغم أن عدد المقطوعات في الديوان يساوي 11/87 ويتجاوز بذلك 12.5 % من مجموع العناوين فإن عدد الأسطر يساوي 52/2264 سطرا بمعدل 52/11 أي خمسة (05) أسطر لكل منها ولا يتجاوز تمثيله النسبي 2.3% من جملة الأسطر فإن المقطوعات التي تقوم على الحجاج تعادل 07/11 من المقطوعات وهي تمثل أكثر من 63.5% من المقطوعات ونرى ذلك جليّا في مقطوعة ‘ ضفدع ونسر…’ رقم 51 صفحة 109 حيث جاء فيها كمقدّمة منطقيّة التّالي:

“منْطِقِيٌّ جدّا أنْ تُعَلّمَكَ الضِّفْدَعَةُ…

كيفَ تُـحَرِّكُ لِسَانَـهَــا.

وتَلـتَقِطَ في مُسْتَنْقَعهَا ذُكُـــوُرَ النَّـــامُوسِ…”

ثم يستدرك الشّاعر ليؤسس معادلة جديدة من خلال طرح الاستدراك الذي يشي بالعاصفة بعده حيث يقول:

“…أمَّا حَديِثُ الأعَـــالـِي والشَّوَاهِقِ…”

ليصل في النهاية إلى النتيجة المفحمة للمحاور الذي يسمعه ولا يحدثه والذي يضعه إلى مقام الضفدع اللاقط للناموس في المستنقعات ليعلن بكل الاستعلاء الممكن أمام محاوره وليدعوه لأنْ يكون نسرا ليس ليضاهيه في المكانة بل ليتسنى لجناح الشّاعر أن ينصت إليه حيث يعبر عن ذلك فيقول:

“فَـــكُنْ نَــسْرًا أوَّلًا …حَتَّىّ يُنْصِتَ اليْكَ جَــنَـــاحِــي…”

كما جاء في مقطوعة ‘ أشْــحَــذُ الـخَـــوَافـِي…’ (رقم 48 صفحة 104) حيث جاء فيها كمقدمة منطقية أيضا التالي:

“يملأ طريقي هَرَجُ الأقزام… (مقدمة أولى)

الضّوضاء تأكُلُ الإسفلتَ تحت أقدامي… (مقدمة ثانية)

الغَوغَاء تَستَدرجُني إلى الهاوية…” (مقدمة ثالثة)

بعد هذه المقدمات الوصفية الثلاث للفوضى المحيطة بالشّاعر المكتظة بهرج الاقزام والضوضاء واستدراج الغوغاء له نحو الهاوية يشيح بالمعنى عن المشهد بالكلية ليُظهر التّعالي عمّا يحيط به فيعلن قائلا:

“وأنا كأنّي لا أسمعُ، لا أرى…”

لا يسمع ! …؟ لا يرى! … ؟ لا يسمع الضوضاء لا يسمع الغوغاء ولا يرى هرج الأقزام ولا يرى الهاوية قربه بل هو منشغل بزينته بتلميع أطرافه وهو النسر المحلق أو الواقف على ‘القمة الشماء’ لا يعبأ بما في ” الهوة السوداء” يستعدّ إلى رحلته الجديدة القادمة ولعله ‘يرنو إلى الشمس المضيئة هازئا’ حيث يقول بكل العنفوان إلى حد الصلف:

“مشغولٌ بتلميع أجنحتي…

أشحذُ الخوافي لرحلتي القادمة للأعالي…”

لا علو ولا تجاهل ولا امتلاء بالذات أكثر وأعلى وأبلغ من هذا التعالي المنشغل بتلميع ريشه ليشحذ خوافيه للرحيل القادم للأعالي…

بل إن الحجاج يتجاوز المُحاور المتخيل الاعتيادي إلى محاججة المدن تمهيدا للاستغناء عنها وإقامة مدن خاصة في اللغة مادتها من القلوب يسكنها الحرف حيث يقول في مقطوعة ” المدن التي لا تذكرنا” مقيما عليها حجة عدم الاهتمام به بل لا تذكره حيث يعلن موقفا صارما ضد كل المدن لا مدينة واحدة بل كل المدن حيث يقول ما يلي:

“المدن التي لا تذكرنا لا شأن لنا بها…”

وهنا يتخلى الشّاعر عنها ويكتفي بالاستعاضة عنها بالحرف الوهاج لينكفئ لداخله ليجد الضوء لديه مستغنيا عن كل المدن التي لا تذكره/تذكرنا ليحسم أمر البديل عنها قائلا:

“يكفينا الحرف وهيج الضوء الذي يسكننا…”

ثم يبحث فيجد سببا آخر للقطيعة مع المدن الناسية فخرها ومجدها الذي لعل الشّاعر يرى نفسه إحدى أيقوناتها ولكن المدينة لا تراه ولا تسلم عليه حتى في أطار إفشاء السلام ولو كان ضمن غيره، هذه المدن التي لا تعبأ بالشّاعر ولا تسلم عليه ولا توَدُّه في قوله:

“تلك المدن التي لا تفشي علينا سلامها

ولا تمدُّ لنا حبل ودّها وسؤددها…”

في النهاية يكتفي الشّاعر بالحرف سكنا / مدينة متجاوزا إهمال المدن له ونسيانها إيّاه ما دامت لا تتودد له ولا تفشي سلاما عليه وهو شأن كثير من الشعراء والأدباء من نكران المدن لهم فيقول:

“حسبنا الحرف الذي يصنع من قلوبنا مُدُنَا…”

ويبلغ هذا الأسلوب الحجاجي قمّة في مقطوعة “النحل والدبابير” حيث يكون هذا الأسلوب أكثر جلاء ووضوحا مستجيبا لكل الشروط من مقدمات ومسلمات وبديهيات ومن المقارنات ليخلص إلى النتائج النهائية غير القابلة للشك ولا للنقاش. حيث يورد الشّاعر المثل السّاري لإثبات أن الموجودات تتجمّع فيما بينها على الأشباه وعلى أشكالها فيورده في شكل سطر أول فيقول:

“الطُّيُورُ علَى أشْكَالِهَا تَقَعُ…”

ثم يردف ملاحظات من الطبيعة من خلال التجربة المعاشية وهي أكثر ترميزا هذه المرة في هذا السطر من السطر السابق الذي ساق فيه قانونا صارما إذ يقول:

“والزُّهُورُ عَلَى أمْثَالِهَا تَحْنُو وَتَتّكِئُ…

والظِّلاَلُ إلى أَشْجَارِهَا تَتَوَدَّدُ وَفِيِهَا تَتَّحِدُ…”

ثم يورد التشابه باستعمال التناظر بين المخلوقات رغم المقدمتين السابقتين اللتين جعلهما سندا استدلاليا لبناء نتيجته ولكن هنا يورد التناظر بين كائنين إلى حد التطابق بينهما لونا وصوتا وحياة حيث يقول:

“والنَّحْلُ والدَّبَابِيِـرُ شَبِيِهَانِ في اللًّوْنِ والصَّخَبِ…”

وبعد كل هذا الاستدلال الحجاجي المتدرج تصاعديا كأنه ‘الجدل الصاعد’ عند أفلاطون في محاوراته السّقراطية من المثل إلى الرمزي إلى التجريدي يشق الشّاعر وعره للبلوغ إلى الغاية التّقعيديّة النهائية التي تصفع المتلقي بالوهم مرة واحدة لتعيد الأمور إلى نصابها والمتشبه إلى عنصره الأصلي والمتصنع إلى طبعه الغالب عليه والواهم إلى الحقيقة الصارخة التي لا يقف عليه الا المجربون ويرميها في وجه أهل التّصنّع فيقول:

“لَكِنْ لَيسَ كُلُّ طَنِينٍ فِي طَيّْه يَنْضُحُ العَسَلُ…!!”

وأماّ الخيط الناظم بين هذه المقطوعات في هذا الأسلوب هو إشباع المعاني التي تُظهر جليا امتلاء الشّاعر بذاته تصل به أحيانا إلى حال التضخم أو لنقل النرجسية التي لا تترك للمحيط من حولها مجالا للتفاعل كأنّ الشّاعر يبكت محاوريه بالكلمة القاضية والحجة البالغة ليطمئن ذاته المتلبسة بالنرجسية بل بمصاف النبوة الذي سيظهر في الأسلوب الثاني الذي اعتمده الشّاعر في مقطوعات ديوانه الموسوم “أكبر من مخيلة الجداول” فما هو هذا الأسلاب الثاني المعتمد من قبل الشّاعر؟

– أسلوب الحكمة في مقطوعات الديوان:

يتراءى هذا الأسلوب الذي يعتمد طريق صناعة الحكمة ومنهج النصح وافراغ خلاصات التجارب التي تشبعت بها ذات الشّاعر المهوس بالتفوق وتوجيه “الريح جنوبا أو شمالا” في 04/11 من المقطوعات الواردة في الديوان التي تكاد تمثل 36.5 % من جملة المقطوعات وعدد الأسطر فيها 14 سطرا. فالملاحظة الأولى هي أن الشّاعر لا يضيع وقته في نصح الآخرين وإسداء الحكمة لهم فهو ‘مشغول بتلميع جناحه’ عنهم غير أنه لا يرى بأسا في أن يجود على بعض المتطاولين أحيانا فيفيض عليهم من بحره بل محيط حكمته بالإرشاد والنصح فمثالا على ذلك نجده في مقطوعة” سـَـــردِيـِـن…”من أربعة (04) أسطر رقمها 43 وصفحتها 98 وهي في الحقيقة نموذج للإبداع واستعمال السّهل الممتنع على غير الشّاعر الذي يلتقط هذه الصور ليجعلها من البسيطة المتاحة فيحولها إلى درس إبداعي طريف وعميق فرغم بساطة الكلمات وإتاحة الصورة إلى الجميع إلاّ أنّ الشّاعر يحبك منها بمجاز منقطع النظير حكمةً يمكن أن تسير مثلا في الناس للتدبر وفهم مآلات الأمور ونموذجا تعليميا فهو يقول:

“تَنَامُ سَمَـــكةُ سَردِينٍ في الـمَلحِ والزَّيتِ…

تَسْتَسْلِمُ لظَلامِ العُلْبَة…

من يفْتحُ علبةَ السَّردِينِ…

لنْ يَكونَ الـمُخَلّصَ منَ الظَّلام…!!!”

رغم هذه الإطلاقية في الحكم الذي كان على الشّاعر، إن جاز لنا أن نوجهه فنقول كان على الشّاعر أن …!؟، أن ينسّب وإلاّ ما جدوى المقاومة وإرادة التّحرّر عند الأفراد والجماعات والأمم فهذا الدّرس/الحكمة الذي أورده الشّاعر مخترعا لمعناه لإظهار معني طريف وخفي عادة ما يتغافل عنه المطالِبون بالخلاص السّريع من حال يرونه، دون تفكير في عاقبة التحولات ومن يقوم بها ومن يحرك الأمور، حيث يصدق أحيانا قول المثل الدارج لدى التونسيين “ما أبركك يا رجل أمي الأول” أو “شدَّ مشؤومك وإلا جاءك الأشأم منه”

السّجين والمسّتبّد به والغارق والحرّان قد يستبدل في لحظة اليأس الرّمضاءَ بالنّار أو “يهرب من القطرة فيقع تحت المزراب” وهو شأن مراحل كثيرة لدى شعوب عاشت آمالا واسعة من خلال تغيرات جيوسياسية كبرى ولكنّها في النهاية تجد نفسها ومستقبلها قد تلاعب به بعض المغامرين والعملاء والقوادين و”بائعي الطّرح الوطني والقومي والدّيني…” ويمكن في هذا الصّدد التّطرق للكثير من الأمثلة التي تكون هذه المقطوعة من أحسن ما يعبّر به عنها في إطار خيبة الآمال والاقتداء بالأرمد.

وأيضا في درس الصّبر والمكابرة أحيانا يورد الشّاعر مثالا طريفا أيضا من المشاهد اليومية للعامة ولكنّ الشّاعر يلبسها لبوسا آخر غير المعروف فعند العامة يرمز مشهد المطرقة تضرب المسمار الدّاخل في الأخشاب إلى القبول بالضرورات المبررة لبعض التجاوز فتقول العامة حول هذا ملخصة مشهد المطرقة والمسمار والخشب بحوار مقتضب “قال الخشب للمسمار “يا سيدي المسمار أراك داخلا فيّا” فيلتمس المسمار العذر بقوله “والله ما هو مني ولكنّه من المطرقة التي خلفي”‘. ولكنّ الشّاعر المرهف الذّكي اللّمّاح يخلّق من المشهد قولا بكرا رغم الألم في مقطوعة “مسمار…” وهي من خمسة أسطر رقم 52 صفحة 110 حيث يقول:

“مثلَ مِسمـَارٍ لاَ تُشْفِقُ عَلَى رَأسِهِ مِطْرَقَةٌ…

رَأْسِي يُـؤْلِـمُهُ الطَّرْقُ…

لكنَّ قَدَمِي مع الطَّرْقِ تَــزْدَاد رُسُوُخًـــا…”

فهذا المعنى الجديد أو الانزياح الذي يحدثه الشّاعر بتحويل الألم جرّاء عدم اشفاق المطرقة على المسمار، فإن القدم تزداد رسوخا على الطريق وبالتالي تحويل الآلام إلى قنية يمكن الاستفادة منها. هذا وان كان دارجا في الادبيات عامة مثل قولنا “الضربات التي لا تقصم ظهرك تقوّيه” هنا المعني يصبح أكثر ديناميكية وحركية حيث ان ما يراد به التعذيب أو الافناء يتحول لدي مجازية الشّاعر ترسيخا للذات وفاعلية للتواجد الواعي.

ويلحق الشّاعر مقتطفا قصيرا من سطرين ليجعل الابتسام أداة من أدوات الاخفاء أو السّتر للظهور بوجه مبتسم كي لا يرى غيرنا الأحزان التي يجعل لها عورة كأنّ الاحزان لا تليق بالشعراء بل عليهم ان يخفوها بمساحيق الابتسام ليقدروا فيما بعد أن يضحكوا لإخفاء الفشل فالحزن تلزمه ابتسامة والفشل يستدعي الضحك وفي هذا يقول مصنفا،

“نَبْتَسِمُ…لِنَسْتـُرَ عَوْرَةَ الأَحْزَانِ…!

ونَضْحَكُ كَـــيْ نُخْــفِي وَجْهَ الفَشَلِ…”

في الأخير نورد هذه الملاحظة التالية وهي أن العناوين لدى الشّاعر رامزة جدا حتى أنّه يمكنك الاستغناء بها أحيانا عن متن المقطوعة لتفهم مباشرة من العنوان إرادة الشّاعر منه، رغم المراوغات المنتظرة دائما في أسلوبه المعتمد على الانزياحات والمفاجآت، فمثلا من خلال العناوين التالية يمكن لنا أن نستشرف ما يرنو الشّاعر إليه فحين يضع عنوانا كعنوان مقطوعة “النّحل والدّبابير” ومقطوعة “ضفدع ونسر…” فإنّ المتلقي مباشرة يحال على المقارنة بينهما فهذه أرضية مائية وذاك فضائي هوائي وتلك تتقافز في الماء و”أعلاها في الماء وأسفلها في الطين” وذاك يطير لا يقع الاّ على الشّاهق من القمم وتلك تنقنق وذاك يصمت لا يطلق صوتا للمهابة التي يضفيها على ذاته وسيطرته على المجال المحيط به.

وكذلك في عنوان “المدن التي لا تذكرنا” يدعوك الشّاعر لاتخاذ موقف منها بالتجاهل والتجاوز لنكوّن مدنا لنا لا تتنكّر لنا ولا تهملنا مدن من الحروف ومن الشّعر المخطّط له في إطاره الدّرامي المسبق وحبكة السّيناريو المشوّق المدهش.

خاتمة:

بالنسبة للشاعر المنير وسلاتي في هذه المقطوعات كما في المطولات من القصائد تجده يعتمد أسلوب السائر على خيط رقيق من الكَلام المشبع بالمعنى فهو يقول كلّ شيء فيما يبثّك من معنى بلا تحفّظ ولا يوردك مورد القناعة أنّه يريد منك أن تفهم الذي فهمت فإن فهمت فذاك هو شأنك وإن لم تفهم “لأنّ صرختـ(ـه) لا تكفي…” فذلك شأن آخر لا يهمّه لأنّه متفرّغ للإعداد للأجيال القادمة فقد قام تجاه من حوله بواجبه لأنّه مستعد في حال ما “قد تذبلُ في حضرة الأسماعِ المتصدّعة…ليوزع حنجرتـــه بالمجّان على البراعم القادمة…”

الملاحق :

..