صدى السنين

“لا أريد أن أقول إن حدسي خانني عندما أحببته. فلم أكتشف إلا قسوته فقط حينها! بل إكتشفت جوانب أخرى. وجدت من العدل أن أقولها، إذا تناسينا صفة الأنا المضخمة وتلك القسوة… ربما لأنه عانى كثيرا ثقافيا وإجتماعيا وماديا وعائليا! أنا لست هنا بصدد الدفاع عنه أو إدانة هفواته المتكررة التي كانت تعمل في قلبي ومشاعري عملها… كانت إزميلا صدئا يحفر ويحفر دون رحمة أو توقف.”

قلما أستطاع كاتب التخلي عن أوجاعه، لصالح عمله ومشاغله اليومية. فما علمت بكاتب، تنحت الكتابة عنه، هجرته، لأنه قرر أن يسبر أغوار نفسه. وأن يقيم معادلة بسيطة، بين أشيائه الذاتية، وبين أشياء الطبيعة التي تساكنه وتجالسه، وتأكل معه في القصعة ذاتها. وتعربش على كتفيه مثل عريشة الدار. كلما إرتفعت، كلما تدنت عناقيد عناقيد. فيها من طعم الدار، ومن هوائها ونسيماتها في المساء. فيها أنفاس الأهل والخلان والأحبة والزوار.

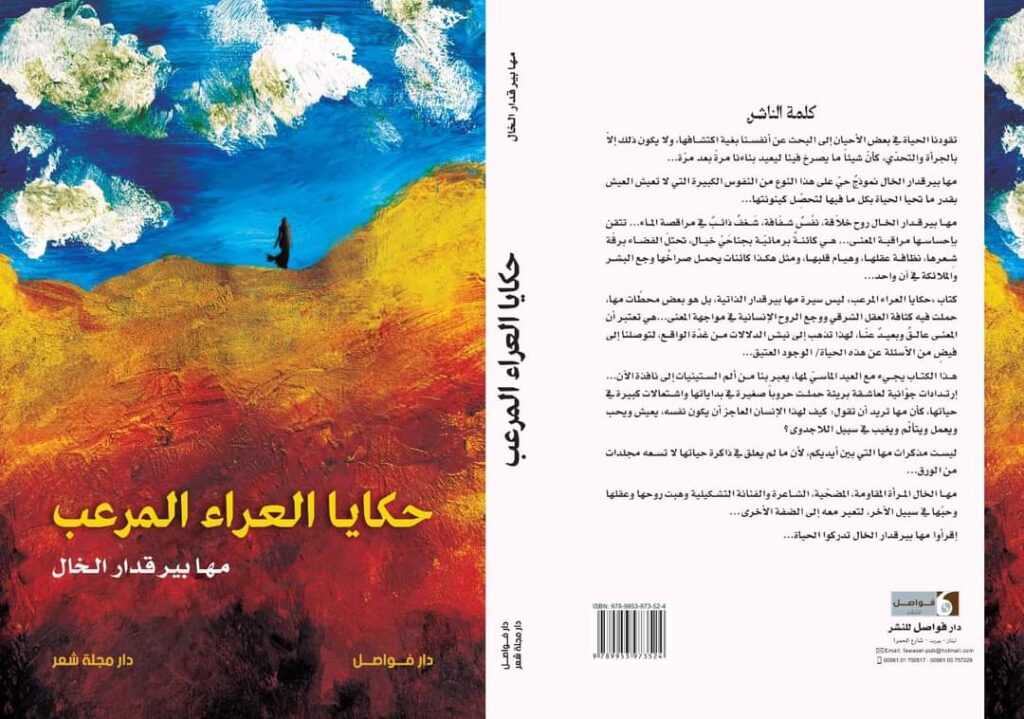

“مها بيرقدار: حكايا العراء المرعب. دار فواصل- دار مجلة شعر.بيروت- ( صدرت في نيسان 2024) :وتضم 227 صفحة تقريبا”، تختصر بين دفتي كتابها، صدى السنين العذبة والأليمة. تدخل في التفاصيل. تسرد الأحداث والحوادث التي وقعت لها. ولا تمل من حكاية الأفراح والأتراح، لأنها من صيغة شخصيتها، التي تحصنت بها، كأمرأة مقاومة للعنف. للتعنيف. للمكروه والمنبوذ والأليم من حياتها: سيرة ومسيرة وخطابا وعملا، صباح مساء . نهارا وليلا بلا إستثناء.

” كل يوم أجلس في ركني المعتاد وأتأمل في المساحة الفرغة وكأنها صحراء. وأبدأ برسم ما يخطر ببالي من وجوه بعيني ومخيلتي. لكن ما كان يملأ فراغ الجدار المقابل، هو وجود أميري الحبيب ووجه ورد. ورغبتي في الرسم حتى ينهكني التعب.”

حكايا العراء المرعب، كتاب يسرد لنا البطولات، بلا أبطال. فالكاتبة لم تتعود في حياتها كلها، أن تختبئ خلف جدار، حتى ولو كان رجلا. لأنها تحب العيش في العراء ولو كان مرعبا لها.

الشاعر نعيم تلحوق كتب كلمة الناشر فقال : ” مها بيرقدار الخال، نموذج حي على هذا النوع من النفوس الكبيرة التي لا تعيش العيش، بقد ما تحيا الحياة بكل ما فيها، لتحصل كينونتها…

مها بيرقدار الخال، روح خلاقة، نفس شفافة، شغف ذائب في مراقصة الماء…تتقن بإحساسها مراقبة المعنى…يحمل صراخها وجع البشر والملائكة…” .

الشاعر نعيم تلحوق والكاتبة مها بيرقدار الخال

الشاعر نعيم تلحوق والكاتبة مها بيرقدار الخال

مها بيرقدار الخال، تسرد الشخصية التي تقمصتها، طيلة حياتها. منذ طفولتها اليانعة، حتى هواء المقابر الجماعية في غزة، بعد طوفان الأقصى. تراها ترد بصوتها على جميع الأصداء التي تحاكيها من خلف فنون الأدب والرسم والشعر. ففي محترف التأليف والتوليف، لا يتبقى لها إلا غمس ريشتها في أوجاع الجماليات المكتئبة. في أوجاع الجماليات التي تشهق باكية.

” أغمض عيني وأتخيلها بياضا شرب من روح السماء. وترابا برائحة المطر، يغمر الشجر. هي الربيع… هي زهر شامخ… حتى الخريف.

العراء اامرعب هو الحياة. وأجمل ما في تلك الحكايا، أنها هي بذاتها الحياة.” (كما في الحكاية… مها الحياة.)

كيف لإمراة مثل مها بيرقدار، أن تنسى متحفها النفسي المليء بكل أشكال الجمال. بكل لوحات العذاب. بكل مقاسات الأنفاس التي كانت تعصف بها فجأة، وهي تقطع يومها بين الهم وبين الغم، مع الغيوم الدائمة في سقوف الدار، ومع الغيوم العابرة، على شاشة العينين، غب كل مساء.

“كنت أتصور بأن الشعراء والرسامين منزهون عن الغلط. وكنت أفكر بأن الرجال جميعا مثل أبي… لكن كلما مر الوقت، كنت على يقين بأن الأمر ليس كذلك…فحس الذكورية متفش في كل مكان، حتى نفرت من الجميع، ولم أعرف الشعور، بالحب، كباقي البنات، إلا بعد حين…”

شيء من الظلم، أن نشكو للأديبة قسوتها على نفسها. تفاجئنا دوما في نصوصها، أنها إمرأة عملاقة، لا تنال منها يد الدهر، مهما كانت بعيدة العصا. تعيش في الصدى. تسمع رنينه في داخلها، ولا تهتم للوقائع من حولها، لأنها -كما ترى- إنما هي مجرد صدى لعمر مضى. مجرد صدى لإنتظار الصدى.

” وصلتني اليوم رسالة من الشاعر يوسف الخال، هذا أذا كان مسموحا لي بأن أسميها رسالة…أشرق وجهي قليلا وأنا أفتحها. لكني تفاجأت بالورقة التي مزقها على عجل من دفتر ما، وكأنه دفتر سمان، أو لحام. وبحبر جاف أحمر كالأقلام التي يستعملها أساتذة المدارس لتصليح أوراق التلاميذ أو دفاترهم.”

لا تعذبها الكتابة أبدا، وهي تسرد الجروح بلا دماء. وهي تقص علينا قصص أيامها الموجعة. بل نراها تستعذب البوح والنوح والشكاية، كناي، أو ربابة. هي ودهرها سمفونية الأيام البارحة. سمفونية الليالي الجارحة. وأما بحة نثرها، لمما يرددها الصدى. كلما هرعت إلى نفسها، وجدت على بابها خميرة أيامها القادمة. فلا تنظر إلى الماضي، إلا بإعتباره يوما مضى من أيامها. تصفه لنا بعذوبة. وتشوقنا لتذوق عذابه المتبتل في الليالي الهاجعة.

“يوسف كالعادة غارق في عمله، فاتحا باب مكتبه ينظر نحوي. لا أعرف كيف،إذا كان شامتا، إذا لم يكن منذ البداية موافقا…لم أكن سعيدة بشيء.. فاللعنة على خياراتي مجملة. لقد تعبت… تعبت حتى من تعبي.”

الأديبة الظاهرة، مها بيرقدار الخال، أعظم من جمل الليل يحطم بابها. أقسى من صخرة تقع على صدرها. أمرّ عودا من أعواد القتاد، حين توجه إلى ظهرها تريد إختراطها.

” بدأت أنتصر للحياة. وصبيت إهتمامي على ورد. والB B الذي ظل إسمه هكذا مدة سبع شهور، على الأقل… فأنا بيوسف واحد تعبانة. فكيف بيوسفين؟”

لا تنوء مها بيرقدار الخال تحت عبء الزمان. ترفع أثقاله عن كتفيها، كما لبوءة في معترك الماء والصحراء والشمس، دفاعا عن وجارها. لا تئن، مهما طالها القول، فقولتها هي العليا. وأما السفاسف، فهي تسقط عن يديها، لأنها العروس، مهما طال الزمان بها.

” كنت أسمع أنين يوسف وصراخه الواصل ألى خارج الغرفة…جاء قرار الرئيس الحريري. وتعهد شخصيا علاج يوسف…نزل علي الخبر، وكأنه “ليلة القدر”.”

حكايا العراء المرعب، أجمل من نصوص مقدسة. ذاتوية تبحث عن براءتها. تبحث عن طهريتها. تكر عليها الأيام والعشيرة والأهل والأبناء، فتصمد كما آخر جرح. كما آخر جدار. كما آخر آهة. كما آخر كلمة. كما آخر صدى.

” وقفت وحيدة في العراء المرعب… يا إلهي! لم يعد لي من أحد من أسرتي الأولى. صرت بلا أهل. فعائلتي إنتهت…! كلهم تحولوا إلى صور تحيطني… تسكن أعماقي الدامسة… لكن،وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، أشكر رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى…!”

د. قصي الحسين

أستاذ في الجامعة اللبنانية.

الكاتب د. قصيّ الحسين

الكاتب د. قصيّ الحسين