شغف رواد العمارة

رهيف فياض نموذجا

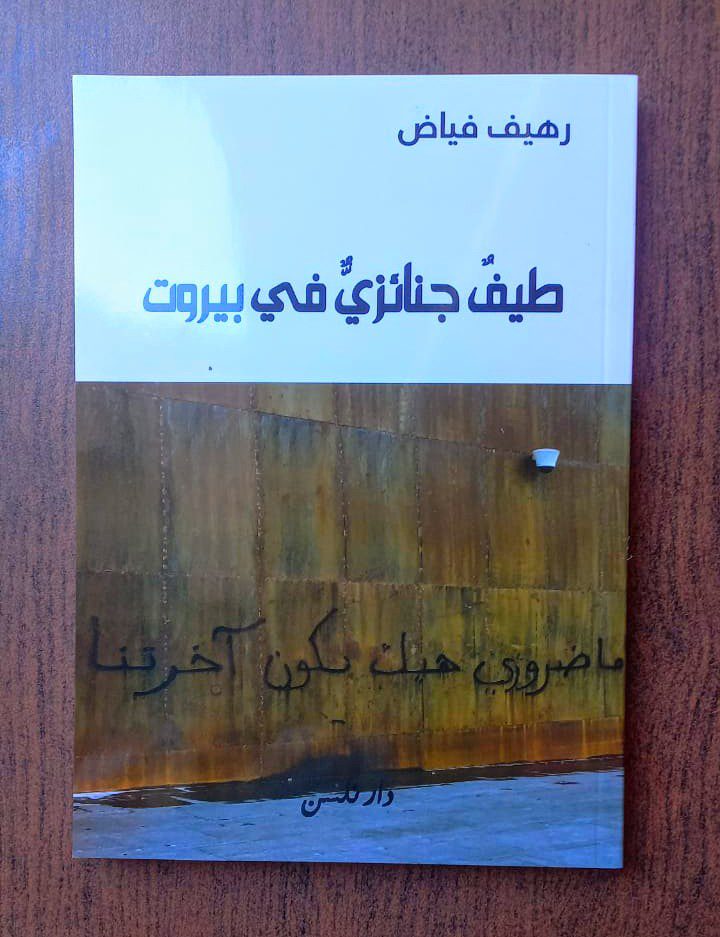

كل كتاب، يقرأ من صفحاته الأولى، من فصله الأول. إلا كتاب المهندس الرائع، “رهيف فياض: طيف جنائزي في بيروت. دار نلسن . رأس بيروت2022. ط1. 250 ص. تقريبا”، فهو يقرأ طردا وعكسا. بل يقرأ من ملحقه. من الصور التراثية الملونة، التي أدرجها لبيروت قبل إنفجار الرابع من آب2020، وبعده.

هذة المباني التراثية لبيروت، التي نكبت بإنفجار الرابع من آب، والتي أخرجت المهندس “العاطفي جدا”، رهيف فياض، بعيد الإنفجار الرهيب، لإلتقاط صور النكبة التي حلت بها، هي التي تمكنت منه، وداعبت في نفسه: مشاعر ذاتية وعامة، مشفوعة بالشغف المعماري. بل مشاعر ذاتية متألمة. هي أشبه ما تكون، بمشاعر رواد العمارة، وهم ينظرون إلى المباني المنكوبة، والمتساقطة، والمشلعة والمهدمة، في محيط المرفأ، من مارجوجيوس، حتى الرميل والكرنتينا والخضر ومار مخايل والجميزة والوسط التجاري. بلوغا حتى الدورة وبرج المر والقنطاري.

(يحتل المبنى الرئيس لبنك عودة، شارع باب إدريس التجاري سابقا بكامله. من أعلى المكان أمام الكنيسة الكبوشية، إلى الزاروب، الموصل، إلى الشارع التجاري الخلفي، وإلى وادي أبو جميل… المجال حتى الرصيف قبالة أسواق بيوت، معتم، مقفر، مهجور. تسكنه الأشباح.)

الكتاب مؤلف من مقدمة بقلم رئيس الجامعة اللبنانية سابقا: الدكتور عدنان السيد حسين. وقد جاءت تحت عنوان: “نكبة بيروت”. ويضم ثلاثة أقسام:

1-: ما هو التاريخي التراثي في مدننا العربية، ولماذا نحافظ عليه.

2- بيروت المدينة. قلبها والناس. خمسة أشهر بعد الإنفجار النكبة.

3- شارع غورو، بعد تسعة أشهر على عصف النكبة.

بالإضافة إلى ملحق صور، وسيرة ذاتية.

تمكنت من الإنسان الرهيف، المهندس رهيف فياض، إبن شارع المكحول، المحازي لشارع بلس، والذي يستضيف زواره ويستقبلهم،كل يوم، في حاراته وفي نواديه وحاناته، حالة وجدانية خاصة. فإندفع بكل مشاعره، يكتب “ماكيت” عاطفته المقهورة والمتفجعة، إزاء ما كان يلتقط من صور ممزقة، لمبان منكوبة، تجمعها عدسته، ليخزنها في القلب:

(تمدد النسيج المديني في مار مخايل طريق النهر- ص١٠٠”: نجتاز طلعة العكاوي. أكرر مجددا. المبنى، الأصفر ذي الوجهة، نصف الدائرية. إلى يسارنا مؤسسة كهرباء لبنان. ومجمع المباني البرجية، والفجوات العريضة بوابات الجحيم، التي جذبت عصف النكبة إلى معظم الأمكنة. إنه المعطى العمراني الصدمة.)

أثارتني حقا، صور مباني بيروت التاريخية، وصور المباني التراثية في أحيائها القديمة، والتي كانت قد شيدت في عشرينيات القرن الماضي، وقبل ذلك بكثير. بحيث تمكنت مني الدهشة وكذلك الوله والفزع، لمظاهر مدينة مفجوعة، بأعز ما تمتلك من تاريخ، في محيط مرفئها التاريخي، الذي كان قد دشنته الأجيال الفينيقية الرائدة، في تاريخ المرافئ وعلوم السفن وأحواضها، وعلوم البحار .

كنت حقا، أقرأ هذا الكتاب الوثائقي، من صوره الوثائقية. ثم لا ألبث أن أعود إلى الذاكرة، لألتقط أنفاسي، وأتابع قراءة الفصول المتوالية في ذاكرتي، وأقارنها، بتلك الصور التي أرفدها المؤلف في نهايات كتابه. فيؤلمني ما أرى. وأتمزق من القلب لمشاهد الخرائب، التي آلت إليها تلك الأبنية العزيزة على قلب كل من رآها وشغف بها. نستمع إليه تحت عنوان:

(نترك صاحب الدكان، في وحدته المعتمة. نتركه جالسا خلف طاولته العتيقة. وقد طال إنتظاره لمن يشتري. أو في الحد الأدنى، لمن يتفرج. نترك صاحب المطعم، ومطبخه اللبناني الأصيل، واقفا أمام باب مطعمه، خلف ستائر الترميم… دكانان، ثلاثة.. أبوابها نفتوحة، مضاءة حين لا يكون التيار الكهربائي مقطوعا. المشهد السائد، في شارع غورو- الجميزة، ثابت لا تغيير فيه. تسعة أشهر، بعد عصف النكبة .)

أشهد للمؤلف الحصيف الرهيف، المهندس رهيف فياض، متابعة الكتابة عما كانت عليه بيروت، في هذة الأحياء المنكوبة، وعما آلت إليه، بعد نكبتها في الرابع من آب، بعد قرن من “تأسيس الكيان” اللبناني. وكأن ذلك، كان إذانا، بأفول أروع القرون التي مرت على لبنان. وأروع المدن على الحوض الشرقي للمتوسط.

يوثق المهندس رهيف فياض، ما شهده عقد العشرينات من القرن الماضي، من تطور معماري ملحوظ. حين شيد أهالي بيروت خصوصا، وسكانها المعجبون بها، و”أهل الوداد” للبنان، تلك المجموعة من المباني الضخمة، في تلك الأحياء، التي شكلت الحوض الحاضن، لبيروت. فباتت تشكل تلك المباني جزءا أساسيا، من معالم الهوية البصرية، وفق الأستاذ الدكتور المعماري، رهيف فياض، مؤنس، بل مؤسس ذاكرة بيروت وواضع أرشيفها التاريخي، في هذا الكتاب:

(لم تكن الهياكل الإنشائية لعمارات هذة الواجهة، تتمتع بالمرونة الضرورية، لإستعاب وظائف، تحتضن جماعات كثيرة العدد. عنيت البارات المتخصصة وعلب الليل، والمطاعم الواسعة. وحانات السهر.)

يتحدث كتاب “طيف جنائزي في بيروت”، عن الجيل الأول من المعماريين الذين أسهموا إسهاما عظيما، في بناء عمارتها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. يسمي أنواع الأساليب المعمارية وطرزها. ثم ينتقل للحديث عن الجيل الثاني من المعماريين الذين زينوا بيروت، بطرز العمارة الأوروبية في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وصولا إلى طرز العمائر البيروتية، في أواخر الألفية الثانية، وأوائل الألفية الثالثة. ثم ينتقل للمقابلة بين عمائر بيروت قبل الإنفجار، وعمائرها بعد الإنفجار. ومعنى قتل المدينة من خلال ضربها في “الحوض/ المرفأ”، الذي يشكل الحضن الحيوي لكل بيروت، لا لمنطقة المرفأ وحسب.

ويقول الباحث الدكتور رهيف فياض، إن حوض بيروت، بما هو حاضنها، في منتصف القرن الماضي، كان يعج بعشرات الأبنية التراثية، التي يرجع تاريخ إنشائها، إلى أوائل القرن الماضي، بجنب سكك المرفأ، وبجانب مراسي السفن، وعلى جانبي الطرقات الآهلة، والتي لا تزال تحتفظ بشكلها المميز. وهو يستنتج، إن حداثة بيروت، لم تكن نتاج عمل خبراء أو مهندسين معماريين أجانب، بل ثمرة خبرة محلية. وهي لا تحددها أية فلسفة بعينها، لانها “هجين معماري إنتقائي”:

( لي صديق يسكن أحد مباني الحداثة الأولى. إنها مجموعة من المباني. موحدة الهوية. في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وهوفي مواقعها،قريب من شارع غورو- الجميزة شرقا. بالقرب من كلية الثلاثة أقنار. في الطابق الأرضي من المبنى المذكور، أعيد تجهيز واحد من الدكاكين الأربعة. … سر صديقي، وهو من الحالمين القلائل، بعودة الروح إلى الأمكنة.)

المهندس المعماري رهيف فياض، لا يقدم في كتابه هذا الذي بين يدينا، كتابا عن حوض بيروت ومرفئها، وإنما يقدم لنا بيروت كلها، من خلال ربط مجالها الحيوي في المرفأ، بكل أوساط بيروت، شرقها وغربها وشمالها وجنبها. وقد سحبها الكاتب، من تحت أقدام ساكنيها، ونثرها في هذا “الكتاب/ الفسر”، نثرا جنائزيا – شعانينياحلوا، ضمن سلسلة يوميات بيروتية. كأن يقول مثلا: قضيت هذا اليوم متنقلا بين هذة المشاغل. وبين هذة الأحياء. في مدينة، كنت أعشقها، كلما كنت أسير في شوارعها.

حقا كانت تنتزع منه وهو يسير بداخلها، كل ما في داخله. وهو لا يفصح عن الأشياء التي ضيعها من بيروت، في غمار الإنهمام، برحلاته اليومية فيها. حتى كان كتابه هذا عن بيروت، بعض ملاذ له.

رهيف فياض، كان يقابل أبطال كتابه، في المقاهي، وفي الشوارع الخلفية، لشارع الجنرال غورو. وللجميزة والنهر والجعيتاوي وبلس والمكحول والمقدسي، وعبد العزيز. كان يقابلهم في عمائرهم، يوميا خلف مبنى النهار، وفي “ساحة السماح”، وتحت مبنى “الغراي” و”الصيفي” والكنيسة المارونية.

جولاته التفتيشية، عن حصى القلب التي كان يلتقطها كل يوم، في المواعيد التي يضربها لشوارع المدينة الجريحة، بل القتيلة، هي التي تفسر لنا عمق الأزمة الوجدانية/ الكيانية التي كانت تهزه هزا.

يبدو أن الحياة أحرقت وأتلفت الكثير من الصور، أو أن الحياة مضت به وحدها من دون كاميرا… ولهذا نرى رهيف فياض، يتعجل ويستكمل في الكتابة، ما تبدد منه في العبور بين شوارع مدينته المحبوبة والمنكوبة.

ومثلما هو إبتدأ بالصورة، فإنه ينتهي بها. وربما في هذا الإشتباك بين مفهوم الصورة، ومفهوم الكتابة واللغة، كانت قد إنبنت بيروت، مدينة إبداعية، بطقس شعانيني، أو قل بطقس جنائزي، تتعدد فيها وفيه، الأقوال. ولكن الكاتب لا يرى فيها اليوم، إلا المدينة القتيلة. إلا الأم القتيلة.

د. قصي الحسين

أستاذ في الجامعة اللبنانية.