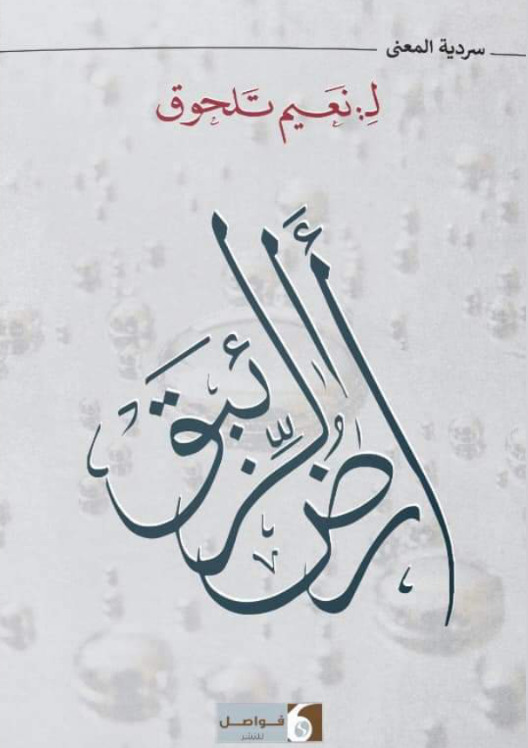

كتب الاعلامي والكاتب نظام مارديني عن كتاب الشيخ نعيم تلحوق ” أرض الزئبق ” الصادر حديثا :

في هذا النص “الروائي” و”النثري” ثمة مسألة جد خاصة في تفسير ووصف “الرؤية” و”الرؤيا” التي تنبثق من أعماق النفس لشاعر خرج طفلاً من قريته ونبت في الحياة رجلاً محملاً بأوزار الواقع حتى أصبح “مخلوقاً خرافياً”

عن رواية أرض الزنبق لنعيم تلحوق … تابع مقال نظام مارديني كاملاً :

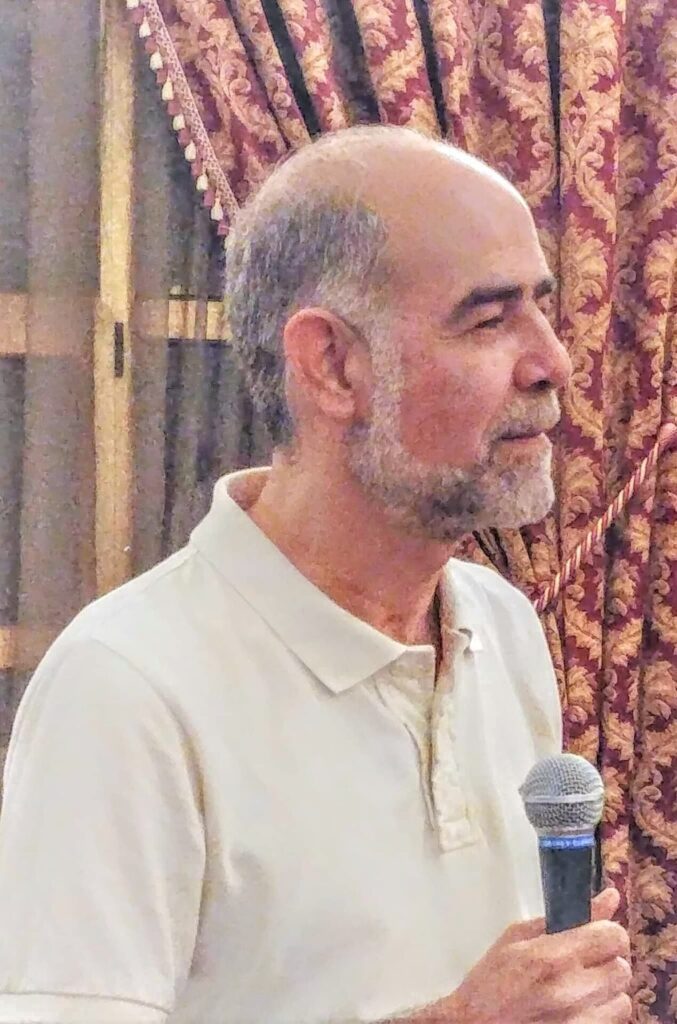

نعيم تلحوق في ” أرض الزئبق ” ..

جدلية “الرؤية” و”الرؤيا” في سردية المعنى

تتوغل رواية ” أرض الزئبق” للشاعر اللبناني “نعيم تلحوق” بعيدًا في اللغة، ولا يمكن هنا حصر قراءة هذا الكتاب من دون أن نكتشف، ومنذ صفحته الأولى بتلك الحياة التي تنبض بإيقاعات متناغمة داخلية هامسة وموحِيَة، لإن لكل تلك الإيقاعات لحظات نتوقّف فيها عن الانتظار، حيث تحتل الصور البلاغية مكانة هامة بين صفحة وصفحة، إن عبر الأدب أوالنقد واللغة البلاغية، وهو الذي احترف اللغة “بلاغة في جسد الحياة كما في جسد الحروف” ص82، خصوصًا وأن الصور هي جوهر هذا النص الروائي الفلسفي العميق، وبؤرته الفنية والجمالية، وكأنه خيط الضوء الّذي يمرّ خلال هذا الفضاء الواسع من العمر، حيث الضوء لا ينطفئ.

فقد “تفتح وعيي على أفكار كثيرة مع بداية السبعينات فكانت الهزائم حولي تتوالى وأسمع عنها، فأدرك أني معنيُّ في عالم يتكلم لغة واحدة…” ص64. وكان سؤال أنطون سعاده الفلسفي” من نحن؟ جاءت كموعظة “أنت هم” ص79… أي الجماعة/ المجتمع، وهو لم يشعر “أن وطنًا يولد في داخلي إلا حين قرأتُ أنطون سعاده… كان انسان الما بعد في استحضار رعشة الخلق، كي يعيد صياغة عالمه وأحلامه…” ص87.

في هذا النص “الروائي” و”النثري” ثمة مسألة جد خاصة في تفسير “الرؤية” و”الرؤيا” التي تنبثق من أعماق النفس لشاعر خرج طفلًا من قريته ونبت في الحياة رجلًا محملًا بأوزار الواقع حتى أصبح “مخلوقًا خرافيًا”، وفي مشوار حياته صدمته تلك المشاعر المتغيرة عندما يجد ويلمس ماضيه وهو ينمو معه، بذكرياته “العائلية” وأصدقائه ورفقائه، بل وكل الذين عرفهم “كانوا اصواتًا، رصاصًا خلابيًا”، وستلعب الحياة لعبتها في الجمع بينه وبين أولئك الشخوص من دون أن يبحث عنهم، حتى حبه الأول…، ولكن ليس كما كان بل بما فعله الزمن، والزمن لا يتكرر، وإذا ما تكرر فسيكون بصيغة أخرى وبأشكال متعددة غير ملموسة لمس اليد. أي أن “نصير ضوءًا يقترب من ضوء الشمس، فنحيل المسافات الأرضية إلى ضوئية، ونبدأ بمحادثة الله…”.

وبين مشاهدة الوقائع بالعين والقلب (الرؤية)، وتلك الاحلام (الرؤيا) التي واكبته منذ طفولته مرورًا بشبابه ووصولًا للرجولة أو لقمة الهرم، وبأسلوب السهل الممتنع، يتداخل الحلم مع الواقع بالأسطورة (الأنوناكي) والميتافيزيقيا (الله) وسحر الحياة عموما. لقد كتب ” صامويل بيكيت (1906 – 1989)” يومًا في دراسة له عن الروائي الفرنسي الشهير بروست قائلا: “الأسلوب لدى بروست هو مسألة رؤية أكثر مما هو تقنية”.. وأسلوب “تلحوق” في “أرض الزنبق” رؤية لغوية أكثر مما هو سرد عادي.

واللغة هنا هي “بيت” كما وصفها الفيلسوف الألماني “هيدغر”، وهو يقرأ “هولدرين”، وأحسب أن قراءة “أرض الزنبق” عصابية، لأن “تلحوق” أسكن النص في عصاب الروح.. كما في عصاب اللغة، مثلما أسكن “ألتوسير” الفكرة في الأيديولوجيا، وأسكن “فرويد” الإنسان في اللاوعي، وهذه السكنى المتشابكة هي رد على أوهام متاهة الإنسان ذاته، وعلى استهلاكاته المتناقضة في الحياة.

“نعيم تلحوق” باسمه ولغته هي ما جعلتنا نتُعرَف عليه هنا كفيلسوف رؤيوي وأكثري وقد “كثف اسئلته ليعيد ابتكار خوفه مرة بعد مرة”. بعض الكُتّاب استطاعوا بناء ملحمة عبقريّة كـ “دون كيخوتيه” فحوّلت أسماءهم إلى منائر. تمامًا كما حصل مع “ليف تولستوي” بعد كتابته للـ “الحرب والسلم” (1865-1869) الّتي تفرّغ للبحث والعمل عليها قرابة الستّ سنوات حتّى قام بإخراج أسطورة حديثة لا مثيل لها، فحوّلت اسم “تولستوي” إلى سبب لاقتناء كتبه وقراءتها.

“نعيم تلحوق” يخربش ويحيل الحياة الى خرائط لا تشبه ما كانت عليه. وحتى نفهم اللغة في العمل السردي عامة والروائي بشكل خاص لا بدّ من التذكير أن الرواية عالم منتحل لواقع ما وكأنها استعارة لغوية كبرى لما تحيل عليه من واقع خارج معمارها الفني.

إذن سيكون هناك مستويات لهذه اللغة.. لغة الراوي ولغة الشخصيات. وإذا حافظ السارد على طبيعة لغوية واحدة من الشخصيات يجب أن تحافظ كل منها على لغتها. باعتبار اللغة جزءًا واقعيًّا من الشخصية الإنسانية. وفنيًا يجب أن توازي ذلك الواقع.

لا شيء جعل “تلحوق” ” أكثر حماسة من الحركة: “اللحظة التي تلد في داخلي يقظة جديدة… كأنني طائر قرّر أن يغطّ على شفة الموج، ثم عاود الطيران في لحظة خاطفة… فاستدرك وقْعَ اللحظة على الماء،، راح يرتشفها في خياله، قبل الوصال، هكذا هب الأفكار… تعاند التعبير، والتعبير قرار ذهني لا وظيفي، لأنه لو كان وظيفيًا لدخلت عليه الأهواء والغرائز وغاب العقل عنه… لهذا يحسن بنا أن نكمل ديمقراطيتنا التعبيرية على أنها وصفة لإنقاذ الذات من العيوب، أما الديمقراطية التمثيلية، التقليد الإغوائي، فتدخل فيها عناصر العواطف والأهواء…” ص19.

بهذا تكون الصور البلاغية في النص قائمة على التشبيه والاستعارة، وبعد أن كانت الصورة مرتبطة بمولد الحس والعقل والخيال، انتقلت معه لترتبط باللاوعي والمتخيل اللاشعوري. ولا يَكفي أن يَكون الإنسانُ واعيًا كَي يَمتلك حُرِّيته، ويُعْمِل عَقْلَه في تشريح الأنساق الحياتية الظاهرية والباطنية، ولكنَّ هل يَصنع التعبير عَن الوَعْي وَعْيًا حقيقيًّا بالضَّرورة؟ وهل وصف الشَّيء يَختلف عن حقيقة الشَّيء؟.

يتذكر “تلحوق” مخاوف أمه وأسئلتها وأجوبتها، لتحمي سلالة العائلة وجيناتها… وهو يعي سبب تلقي جسده الطري ضربات قضيب الرمان ذلك اليوم.. ولكن ماذا يجديه تعب الحظ بما لم تشفعه له الدنيا؟ ولأن اجابته لم تستقرّ على منفذ للخلاص يتدخل “سقراط وابن الفارض وابن خلدون والنفري، وهايدغر وشيلر وفاغنر وغوته وتولستوي” لكبح جماح سقوطه في فخاخ “الأجوبة المضللة” ص 35.

لا شك إن التشبيهات والاستعارات والرموز داخل هذا الحقل البلاغي. وكل ما نقرأه مجرد محسنات تنفلت من بين يدي “تلحوق” لكي تصبح صورة. بل أكثر من هذا فاللغة الإنسانية في الأصل استعارية كما يرى نيتشه، وفيكو، وروسو، مادام هناك ما يسمى بالاستعارات المنسية أو الصور التي تنبض بالحياة. و”تلحوق” يرى أن “الأنسنة مشروع حياة لا تكسر المبادئ والقوانين، وإنما المبادئ والأنظمة تكسر نفسها لحاجة إنسانيتها وليس العكس…” ص39.

ومن جهة أخرى تؤكد الرواية في سياقها على أن علاقة الصورة بالواقع هي علاقة محاكاة مباشرة، أو علاقة انعكاس جدلي، أو علاقة تماثل، أو علاقة مفارقة صارخة. وتكون الصورة صورة لغوية تارة، وصورة مرئية بصرية تارة أخرى. وبتعبير آخر، تكون الصورة لفظية ولغوية وحوارية، كما تكون صورة بصرية غير لفظية.

هذه هي الحدود العامة للصورة الجمالية، فهي في هذا السياق نقل لغوي لمعطيات الواقع، بل هي لغة بنوافذ واستعارات وصور بلاغية عديدة.

… تلك هي الصفحات التي يأخذنا إليها “تلحوق” الى عالم الذين صنعوا شخصيته، ذلك العالم المتناقض والمتداخل بكل أحلامه وكوابيسه وذكرياته القابعة منذ زمن بعيد في أعماق الذاكرة التي سنقف طويلا من خلالها على تاريخ حياته وعلاقته بوالديه، وحبيباته، و”المجنون” أنطون سعاده والله.

في خزانة عقله ماتزال أمه “مخلوق فضائي” مثلما كان أبيه “حكيم الزمان”، وهو طفل، تحتفظ بذكرياته، وتقفز سنوات صباه بكل تفاصيلها، وأول امرأة أحبها.. ووحدها زوجته علمته الصبر “والانحياز إلى الاعتدال في أكثر الأوقات” وعرف من خلالها “أن الهدوء هو انحياز ضمني لسقوط الأقنعة”.

لا يزال “تلحوق” يتخبط ويقرن كل هذا التخبط بالأحلام، لا بد أنه يحلم حتى وإن كان مستيقظاً، لقد اختلط عليه الأمر، إنه يعيش في الماضي والحاضر في وقت واحد، الماضي الذي مضى والحاضر المصنوع من استرجاعات ذاكرته. ولعل الأكثر تعبيرًا بذلك ما قاله الروائي الفرنسي ستندال في رائعته “الأحمر والأسود”: “الرواية مرآة تتجوّل معنا على طول الطريق”.

هكذا يؤثث ويجمع “نعيم تلحوق” عوالمه، بتفصيلات لها سعة الخيال وركائز الواقع، من حلم وبقايا حلم وذكريات بعضها ضبابي، وبعضها مصنوع على أحداث لم تعد تحدث لأن الزمن عبرها منذ سنين، لكن بطله (تلحوق) لم يغادرها.

إن من يتأمل هذه الرواية سيلاحظ أمورًا ثلاثة:

هي انفتاحه على مجالات إبداعية كثيرة، من شعر وفلسفة ورواية ومذكرات، والأخيرة تتدفّق في كتابه الجديد، مما يشير إلى أهميّة العنصر الزمنيّ، ودوره الأكبر في تشكيل جوهر رؤيته للحياة والكون والإنسان والمجتمع.

وما يلفت الانتباهَ هنا المواضيع الإشكاليّة الذي تتناول واحدة من أشدّ المواقف الوجوديّة عنفا ودراميّةً في حياته، وكأنها تأتي امتدادًا لخيبات الماضي والحاضر، أو قد تحمل معها بعضَ الأمل الممكن، القادم. فهل أراد “تلحوق” أن يُترجم هنا وحشته وقلقَه الإنسانيَّ المزمِن، كما ترجم المتنبّي وحشته، وهو القائل: “على قلقٍ كأنّ الريحَ تحتي/ أوجِّهُها جنوبًا أو شمالًا”؟

إنّ “تلحوق” في هذا يشبه “البطل” الأسطوريّ؛ يحمل الصخرةَ، فيغمره الأمل، وتنفلت منه فيضنيه الأسى!. ولكن ما الذي يجعل من هذا الشاعر أن يدمن التحليق في سماوات الذات والكشف عليها، وهو الذي يسكن في منازل الأبجدية ويغادر الكلمات المجترة ويتمرد على ركود اللغة والواقع؟

هي تجربة ما كان لنا أن ندخل فضاء تراكماتها لولا أنها تعد من التجارب الفريدة استنادًا على معيار المضمون، فالراوي ينتقي من الصور أقواها لتسبح بنا في ملكوت الفكرة واللغة كما يشتهيها.. لغة تعيد كشف “الرؤية” و”الرؤيا” في حلة مختلفة وخارج توقعاتنا المجترة.

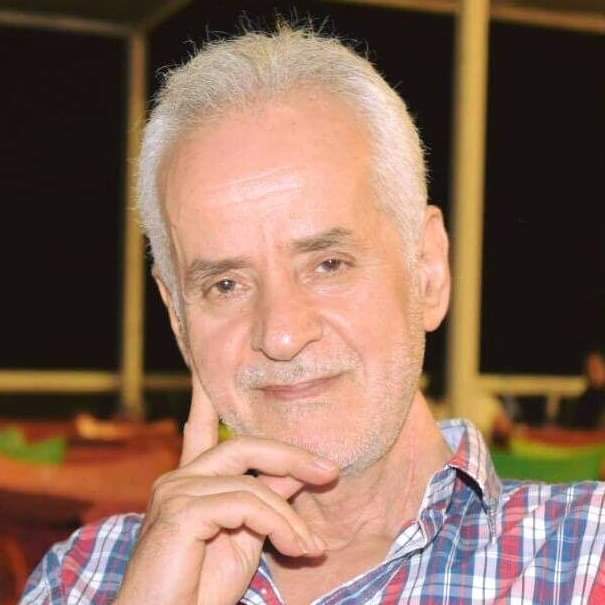

بقلم : نظام مارديني