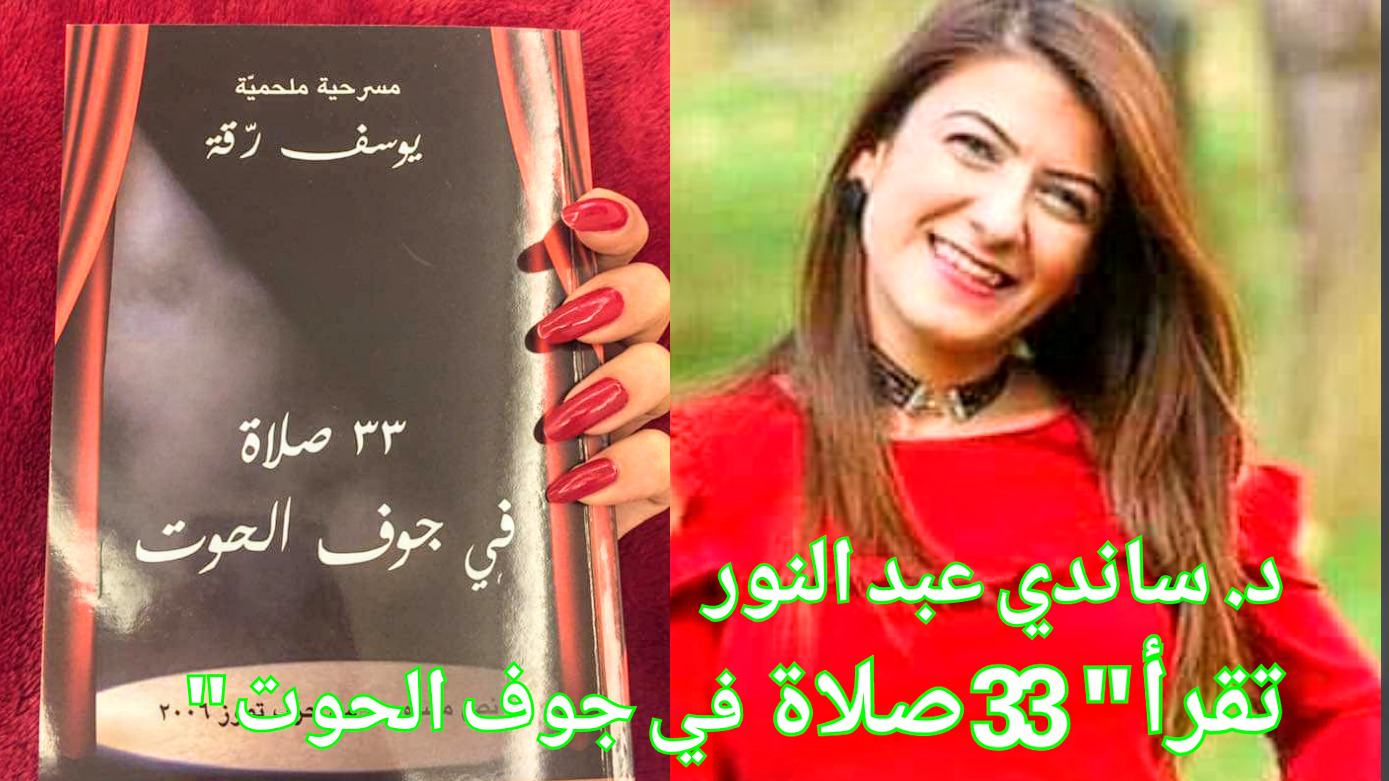

قراءة في نص مسرحية ” 33 صلاة في جوف الحوت ” للمؤلف يوسف رقة

بقلم الكاتبة : د. ساندي عبد النور *

-×-×-×-×-×-

من يقرأ المخرج و الكاتب المسرحي يوسف رقّة سيجد نفسه أمام نص “السهل الممتنع” و سيتعذر على أكثر القرّاء حرفية تفكيك نصوصه بغية تسلّق المعنى. فالمسرحية الملحمية- كما نوّه هو على صفحة الغلاف- تعدّ بمنظوري من أصعب الأنواع الأدبية على الإطلاق قراءة و دراسة.

يسرد رقّة في ثمانية و أربعين مشهداً امتدت على أربعٍ و تسعين صفحة قصة حربٍ” بشعة” فتكت بوطن في تموز ٢٠٠٦ كما أشار الكاتب المسرحي: “الحرب بشعة و لكن أن نعيش كنازحين فتلك مأساة كبيرة… كانت والدتي تقول باستمرار: لا ينبغي على الأبناء ترك أرضهم و بلداتهم.. لذلك عدت” (ص. ٩٣)

و هكذا نفهم ملياً لماذا عنون كتابه موضوع الدراسة ب “٣٣ صلاة في جوف الحوت” و كأنّ الإنسان لا نجاة له في خضم الحروب و الأزمات إلّا بواسطة الله هو الذي بحسب الكتاب المقدس أخرج النبي يونان سالماً من قلب الحوت بعد تضرّعات الأخير الحثيثة.

يستوقفنا أيضاً في العنوان نفسه الرقم ثلاثة و ثلاثون المحمّل بمدلولاتٍ كثيرة فبحسب علم الأعداد يدلّ على القوة و الكمال ووحدة المجموعات و الانسجام و التوازن. هذا تحديداً ما يحتاجه وطن يرزح برمّته تحت رحمة عدوٍّ غادر لا يرحم كي ينجو بأبنائه الصامدين رغم أنف القذائف: “يا نار انزلي برداً و سلاماً على سيدنا إبراهيم” (ص. ٨٤) بالإضافة إلى حاجته للدعاء:” ناديتك يا رب مستجيراً بكَ، واثقاً بسرعة إجابتك متوكلاً على ما لم أزل أتعرّفه من حسن دفاعك، عالماً أنّه لا يضطهد من آوى إلى ظلّ كتفك، و لن تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل للانتصار بك، فحصنتني من بأسه بقدرتك، فلك الحمد يا رب من مُقتدر لا يغلب و ذي أناةٍ لا يعجل، صل ّ على محمدٍ و آل محمد و اجعلني لنعماتك من الشاكرين، لآلآئك من الذاكرين” (من دعاء “الجوشن الصغير ” ص. ٤٧) ..

في ظلّ مزيجٍ بين مشاهد واقعية، داكنة و حزينة حيناً و خيالية، ملحمية و أسطورية حيناً آخر فلا يجدر بنا أن ننسى أننا أمام نص مسرحي و ملحمي في آن.

كل هذا يجعلنا نتنبه لتداخلٍ جليٍّ بين الرقم ثلاثة و ثلاثين حيث يتكرر فيه الرقم ثلاثة و بين عدد القبعات الثلاث المذكورة في المشهد الأول و المتكررة على ما يُقارب خمس صفحات فنفهم في الصفحة السادسة عشرة أن هذه القبعات ما هي إلا أقنعة في زمن الفوضى كما نوّه الفيلسوف جيّ ليبوفتسكي في كتابه “L’ère du vide” و الأهم في زمن التشرزمات و الانقسامات.

و رغم أنّ المرأة في النص الملحمي مغيّبة بالإجمال لكنّها بارزة في هذا الكتاب ربما لأن الكتاب يجمع بين المسرحية و الملحمة لذلك يتلمّس القارئ المتعمّق اللُحمة بين صورة الأم المتمثلة بشخصية حنان و صورة الأرض الحاوية لأبنائها، العطوفة عليهم و الحاضنة لهواجسهم و أوجاعهم و تطلّعاتهم.

أمّا المرأة الموصوفة بسيدة القطار فهي الصورة المناقضة لصورة الأم المشابهة لصورة الأرض المتجذرة رغم أنف الظروف و سطوة الحرب و ارتداداتها السلبية: “آه كم أرغب في زيارة متحف الشمع في باريس! .. يقال إن تمثال الرئيس الجديد قد حلّ محل الرئيس السابق.. تماثيل الشمع.. كم هذا جميل و مضيء.. إنها الطريق إلى الحضارة و التقدّم و الإنسانية.. القطار سيعبر الأنفاق المظلمة بعد قليل” (ص. ٦٢)

تُضاف إلى هاتين السيدتين سيدة ثالثة لقبها الكاتب المسرحي بسيدة المكتبة و كأن المكتبة التي تجسد الحكمة تنادي بضرورة التعددية على كلّ الصعد أكان على الصعيد الاجتماعي أو الديني أو السياسي أو الفكري أو العرقي أو الجنسي فتكون لغة التسامح و تقبّل الاختلاف اللغة التوافقية بين الإنسانية جمعاء: ” لا يهمني لون هذا المولود أو جنسيته كما لا يهمني إن كان أنثى أو ذكراً.. لا أريد لروايتي أن تنجب فأراً.. أريد لمولودي أن يكون قوياً و متسامحاً.. ماذا قلت؟ متسامحاً؟” (ص. ٢٦)

في الختام يبقى علينا أن نتوقف عند صورة الرجل الراعي و الذي رغم حضوره الخجول في الكتاب إلا أنه يقول زبدة القصة ألا و هي أنّ الأرض لا تُترك لو حوّلوها إلى خربة و الأوطان لا تُعطى فالموت في حضن الوطن المذبوح أرقى و أنبل من الموت في حضن الغربة المليئة بالمغريات: ” حاولت الفرار من هذه الحرب مراراً.. و لكن قلبي لم يساعدني.. كان يقفز فرحاً لرؤيته الماعز على ضفاف النهر.. لذلك قررت البقاء.. و سأبقى هنا على الرغم من تكوّم الذباب على الجراح…” (ص. ٣١) ليفهم القارئ أنّ سجن الوطن أجمل من حرية الغربة و كما غنى الراوي في الكتاب :” بلادي، بلادي، بلادي

لك ِ روحي و فؤادي” (ص. ٦٧)

*( د. ساندي عبد النور لبنانية من مدينة طرابلس و حائزة على شهادة الدكتوراه في اللغة الفرنسية و آدابها من المعهد العالي للدكتوراه الجامعة اللبنانية.)