مقالة اليوم في ” ميزان الزمان ” للكاتب د. قصي الحسين :

الكلاسيكية التجديدية

-×-×-×-×

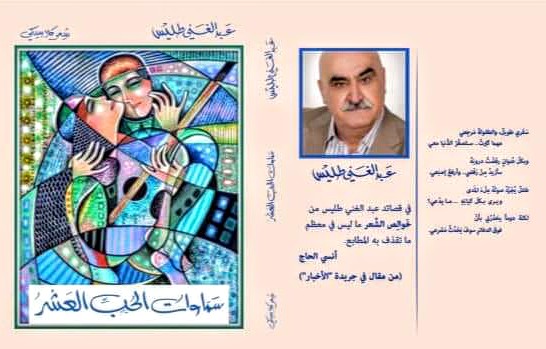

عموما، لا يحبذ الشاعر اللبناني، عبد الغني طليس، خلق مجال تصارع بين القديم والجديد. يظهر ذلك من خلال مقدمته. صدر بها ديوانه الشعري: “سماوات الحب العشر” الذي نشر حديثا في بيروت.( دار الأمير للثقافة والعلوم- طباعة: دار بلال للطباعة والنشر: 244ص، 2022)، حيث يقول: “فهمت الحداثة إمحاء للحدود والمعايير، فإستحال معها سواد أعظم ” القصائد”، تلفا وتشردا.”( ص5).

النرجسية موجودة لدى شعراء الكلاسيكية، كما هي موجودة لدى شعراء التفعيلة، وشعراء قصيدة النثر المنبتين عنهم. هي برأيه- وأنا أنضم إليه في هذا الرأي- بأنها ناتجة عن نرجسية الإبداع الشعري. تظهر عادة في كل عمل أدبي أو فني. أو في كل عمل إبداعي على وجه الإطلاق.

هل تحتاج الواقعية الشعرية الرائجة اليوم في سوق الشعر، إلى تخلي الشعراء عن نرجسيتهم. ومن ثم الإنطلاق بالشعلة من مكان آخر/ مكان مختلف، إلى ملاعب الشعر؟. نراه يقول: “ليس صحيحا أن الكلام على التقليد والحداثة بات وراءنا… إنه مستمر ما إستمر الشعر”( ص14).

هذا السؤال طرحه أيضا أدونيس. ثم أجاب عليه: ” بدأوا من هناك. فإبدأ من هنا”. ولهذا يتساءل: “بعد ثلاثة أرباع القرن، أي شعر عندنا”.( ص15).

هذا الإنتقال الحتمي والضروري للشاعر، حتى لا يظل يقع في الرتيب والمكرر، لا يتغلب على نرجسية الشعراء. وما دام الأمر كذلك، فإن القضية تظل في يد الشاعر نفسه: هل يريد أن يكون نرجسيا. هل يريد الإتصاف بالنرجسية. أم أنه يفضل أن يعمل بوعي ذاتي، على الإنزياح عنها، ما يسمح له نبوغه بذلك، دون أن يؤثر على إبداعه الشعري. لذلك يقول الأستاذ والشاعر عبد الغني في خواتيم مقدمته الموجزة: إن القدرة على رؤية الخاص بمعاناته الإنسانية عاما، هي تحويل للفردية إلى حوار بديع مع الآخرين، قائم على الحب في أرضه وسماوته التي… نحددها نحن”. (ص 16).

الشاعر عبد الغني طليس، شاعر مختلف، من هذة الناحية. لا يريد أن يتصف بالنرجسية كما أرى. ولا يريد لغيره من الشعراء أن يتصفوا بها. وهذا ما يمهد لظهور واقعية شعرية عنده، يحدو لها. يغني لها. ويحاربها الآخرون من الذين لا يتنازلون عن نرجسيتهم قيد أنملة.

أراد الأستاذ عبد الغني طليس في مجموعته هذة التفجر فقط، لينبوعه الشعري. و أيضا لنبوغه الإبداعي لم لا.؟ وذلك حتى لا تظل تجربته المادية أو الواقعية حبيسة نفسه. فأين الخطأ في ذلك. يقول تحت عنوان “وهم الشاعر، ص16” :

“تحرك موج البحر إن أنت تقصد

وتامره في طرف عين..

فيجمد”.

كان له، إزاء هذة المعادلة، أن يمتح قوة الشعر وقوة التجربة وألق الصيغة الفنية من العمق الحضاري. وكذلك من الرصيد الأسطوري لذاكرته المجتمعية. على الرغم من أن هذة الأمور قد إستهلكها السابقون ولم تعد مدهشة. أراد أن ينتصر على “المستحضرات” الشعريةمن التراث، بالإرادة الفنية عنده. يقول في قصيدة( أنا.. لست أنا، ص37):

ليس لله اللطيف يد بهذا القتل

فالإنسان حراق وخراق

ويحترف البكاء على الطلل”.

هذة الإرادة الفنية الذاتوية، هي التي حملته إلى ملعب الكلاسيكية بقوة، لأن ما يريد البوح به، هو دفين صدور الناس جميعا. فيكون ذلك نجدة له. يقول في قصيدة (أم وضاح،ص59):

“مضى دهر فلم نهزم.. وصدقا

عرفنا يوم رحلتها الهزيمة.”

عبد الغني طليس، شاعرا، أراد أن يشك رمحه، أن ينصبه، أن يغرزه، في ملعب الشعر القديم، لا لشيء، إنما ليثبت أن التجربة الشعرية، لا تتأثر بالشكل، بل هي دفق متجدد ولو كان من النهر.

فها هو يطوع الإجتماعي والثقافي والحضاري وحتى السياسي، وكذا طبقات المجتمع، التي تفصل بينها مراتب ومنازل، أقول: يطوعها لثيمات شعرية تشكل “ممكنا ما” شعريا هائلا، سرعان ما يتحول إلى مشروعات إنسانية محلية، بطعم العالمية. وهذا لعمري،تجديد في الرقص والغناء والإنشاد والتشكيل، ولو بقيود الشعر الكلاسيكي، الذي لا يزال له، كما يرى طليس نفسه، دور يؤديه حتى اليوم. يقول في قصيدته ( أنا لا أطيق لك الزعل، ص113):

“ما للقوافي لم تعد تغفو على وزن

وللأوزان أفقدها الحنين صوابها.”

لم تكن الكلاسيكية عند الشاعر عبد الغني طليس، في مجموعته الحديثة: “سموات الحب العشر”، لتعيق حركته الفنية. وحركته الشعرية. وحركته الإبداعية. بل على العكس من ذلك، إستطاع من خلالها، أن يستنبت تجارب شعرية، لم تخطر على بال الكلاسكيين القدماء.

هذة التجارب، هي التي تدهش وتختبر وتغني كلاسيكيته الجديدة، في مجموعته الأخيرة. وإذا ما كان له أن يحصد “نجاحا ما”، فإن ذلك قد تم له، بفضل عبقريته العميقة،في التجربة الشعرية التجديدية، وإن ضمن أغلالها. يقول في قصيدته، ( كأنك أدمنت النجاة… غريقا، ص161):

“إلى أين يا قلبي النساء تقودنا

فتأنس في فن الدخول عميقا.

وتغرق في رمل فتشتاق غيره

كأنك أدمنت النجاة… غريقا”

فشعراء الشرق لا يزالون يتمسكون بالكلاسكية القديمة، وإن كانوا يرنون دائما إلى التجديد فيها. فأدركها الشاعر المعاصر عبد الغني طليس، “كلاسيكيا مجددا”.

لا يرى عبد الغني طليس- ناقدا وشاعر- ما يضير التجربة، إن ظلت روحها الجديدة، تصاغ على نمطية الكلاسيكين القدماء. ولا يعتبر، أن في ذلك ما يلحق الأذى بها ولا هو أيضا يجاري القائلين بالمؤامرة ولا بالتآمر على “الحداثة”. فالقول بالمؤامرة على الشعر، فكرة قاتلة أساسا لأصحابها. ولا ينبغي الإنجراف وراءها، إلا إذا كانت “الجوائز اللاهثة”، هي التي تحرض الشعراء على خلع عباءة القدامة المبدعة. فآنئذ لا يندم عبد الغني طليس، على ما ترك من أمور “الحداثة” الجالبة للجوائز. لأنه أبعد ما يكون لاهثا وراء الجوائز. يقول في قصيدته ( حديث الذئاب، ص190):

“وما أعلنت بيروت يوما سقوطها

ولا إنتكست راياتها بقباب.

ولكن يوم المرفأ.. إنهار جلدها

ونامت على الطرقات دون ثياب.”

عبد الغني طليس، يسعى وراء المصداقية في شعره. ويخلي الجوائز للاهثين. شبهة الشعر عنده، صنوها شبهة الجائزة. والشاعر الشاعر، إنما هو “رب المعاني الدقاق.”

إن القراءة الشعرية عند عبد الغني طليس، لم تأخذ بعين الإعتبار، لا القراءة المدرسية. ولا القراءة الأكاديمية. ولا القراءة التثويرية. ولا القراءة الدعوية الجهادية النضالية، وإنما القراءة التي تتفتح لها روحه الخاصة، لأنها هي نفسه شاغلة وقته، لا شاغلة مكاتباته. يقول في قصيدته (الطبيعة أمي، ص221):

“لي الطبيعة أم.. علمتني أن

لا خير في مشهد الأطلال والدمن

قم للحياة.. ولا تكشف لها عورا

فكل يوم، له… الكافي من المحن”

الشعر عند عبد الغني طليس، ليس قوة تشغيلية، كما يحلو للبعض، أن يأتوه. إنما هو جمال الحرير. إنما هوجمال فراشة تطير. إنما هو دفق دافئ في عمق الروح.

إن منطق التاريخ الذي يقول بالتحولات، لا يعدم اللقى والتحف، بل يحملها إلى المتاحف. وما دام للمتحف مكانه بين الأمم والشعوب، وبين البلدان في الشرق وفي الغرب، فإن عبد الغني طليس كما أرى، إنما يكتب للمتاحف.

فالشاعر في نفس عبد الغني طليس، الذي يعي دروس النقد، قديمها وحديثها، إنما هو يجتهد، في مواكبة الشعر الدافق، و في عبه عبا: لا يريد أن يشرب بكفيه. يقول في قصيدته (الزاهد، ص225):

“إن تطلبي مني إنتظارا واضحا

كي تصبحي مغرومة بقصائدي

فخذي جميع الوقت حتى تكتفي

وتأملي.. بنواقصي وزوائدي”

وإذا كان التنظير المدرسي أو الأكاديمي، يدعو للقطيعة مع الكلاسيكية اليوم أو بعده، فإن الناقد والشاعر طليس، مصر على الإبداع بوحا، لا تحريرا ولا تنظيرا. وآنئذ لا يقبل الأخذ بتحبير القصائد كوجبات الفطور، في المطاعم الغربية، والتنكر للمذاقات البلدية في قصعات موائدنا.

إن الإلحاح على اللحاق بالحياة الأكادمية، إنما يقتل كل نفس إبداعي. وهو بالتالي يشجع على الإجترار والتحول إلى ورقة شعرية عقيمة المعنى. وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الناشرة، التي تراجعت خلف “الميديا”. تماما كما تبرز مسؤولية المؤسسات الثقافية والعلمية، التي لا تواكب الأعمال الشعرية، إلا بتوجهات مكتبية.

عبد الغني طليس، يوثق في شعره روحه شعرا. ولهذا ربما أصر على الكلاسيكية. لما تحمله من مغاني الروح. وتجعل مشهده الشعري مفعما بالعواطف والمشاعر الذاتية. بحيث حمل ديوانه الأخير صوتا شعريا خاصا به.

كذلك فإن شعر عبد الغني، في الوقت عينه يثير الدهشة والبساطة والسلاسة، حتى لكأنه غناء روحه، لا من غناء “قصبات” الكتاب/ الشعراء/ المتأدبين. يقول في قصيدته (فالج، ص231):

ربط النزاع إنتهى ما بيننا عرجا

وقد أملنا به أن يحدث الفرجا

صمدت أنت مشظاة معذبة

كذا أنا أرتجي ما ليس منه رجا.

-×’×-×’×-×-

(بقلم : د. قصي الحسين

أستاذ في الجامعة اللبنانية.)