( خاص شهرياد الكلام / نقلا عن ضفة ثالثة ) :

كتبت الاعلامية والشاعرة دارين حوماني :

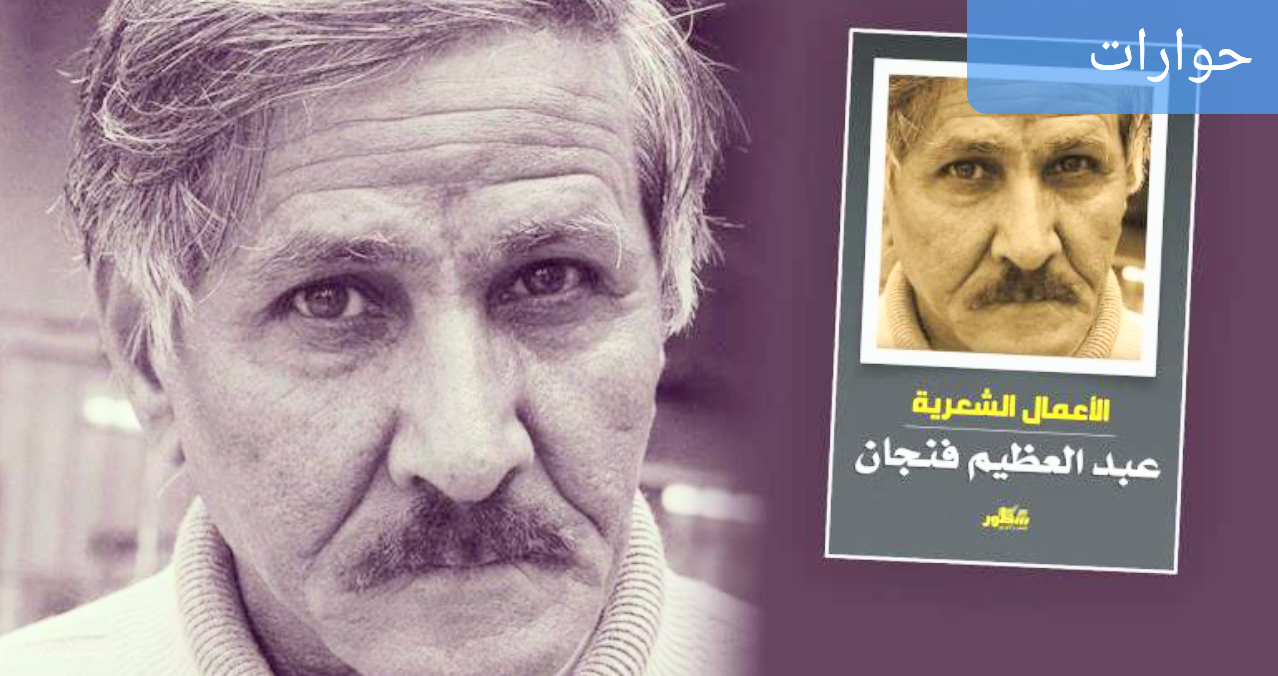

الشاعرالعراقي عبد العظيم فنجان (1955) يفكر مثل شجرة، ويحب حسب التقويم البغدادي والسومري، ويحلم بأن يفوز بوردة ويقيم بين كمشة فراشات. هذا الشاعر انتظر خمسينياته ليقرر نشر مخزونه الشعري منذ الطفولة بعد أن اصطدم بإذلال القائمين على النشر. وبما أن “الحرب توقظنا من الأحلام” كقول فرويد، فقد شكّلت الحروب وعي فنجان وأيقظته على محنة وجوده في هذا العالم مواجهًا الموت. في عام 2009 نشر أول دواوينه الشعرية، “أفكر مثل شجرة”، وخلال عشر سنوات قدّم خمسة كتب من الصور الشعرية والغابات المذهلة والآلهة الحزينة، من الشجن والعطش والحرمان والجرأة في الحديث عن أسباب ألم العراق: “الحب حسب التقويم البغدادي” (2012)، “الحب حسب التقويم السومري” (2013)، “كيف تفوز بوردة” (2014)، “كمشة فراشات” (2016)، “الملائكة تعود إلى العمل” (2019)، كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة في بغداد في بداية هذا العام.

-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×

-×-×-×-× -×–×-×-×-×-×-×-×-×

مع عبد العظيم فنجان، الذي يقول في ديوانه الأول: “في الأصل كنت مشروع شجرة، ولا أعرف لم نبتُّ إلى جوارك بهذه الهيئة المحطمة”، كان لنا هذا الحوار معه، لنسأله عن الحياة الثقافية في العراق منذ ستينيات القرن الماضي إلى حدود الاختلاف حاليًا بين الشعراء، وعن نأيه عن كل ذلك منحازًا إلى العزلة، وإلى أصدقائه الذين غذوا شعريته ثم رحلوا باكرًا.

(*) بدأت بنشر كتبك الشعرية في عمر الـ 54، هل بدأت الكتابة متأخرًا فخرج منك الشعر متدفقًا ومتوهجًا كما لو أن الشعر كان في داخلك قديمًا وانفجر دفعة واحدة، أم أن الأمر يتعلق بموقف معين من النشر والنأي عنه؟

أظنني كتبت الشعر في الثانية عشرة من عمري، وكان ذلك بدافع، يبدو لي الآن أنه غريزي، فقد كنت مولعًا بقراءة الشعر. أعجب الآن من قدرتي على حفظ الشعر عندما كنت صبيًا، فقد حفظت مبكرًا شعر أبي فراس الحمداني من جهة، ومن جهة أخرى حفظت شعر محمود درويش. هذا الميل الغريزي لحب الشعر وحفظه ظل ملازمًا لي، لكن مع تطور رؤيتي للعالم، بمرور السنوات، تفتح وعيي على الموقف الشعري. أعني الشعر باعتباره موقفًا من العالم ومن الوجود ومن النظام الاجتماعي.

وككل شاعر طموح فكرت في النشر، بل وسعيت إليه، لكنني اصطدمت بشعور الإذلال كلما بعثت بقصيدة، إذ الأمر ليس بسهولة اليوم: لا بد من تنازل كي تنشر قصيدتك إذا كنت شاعرًا جديدًا، فلبثت داخل نفسي. أكتب وأعتني بشعري كي يكون بعيدًا عن الشائع والسهل، بقدر ما يكون قريبًا من القارئ، وهذه مهمة صعبة جدًا، لكن ذلك درّبني على الصبر، وعلى مضغ الحكمة: حكمة أن تكون شاعرًا خاصًا لا غير.

“ككل شاعر طموح فكرت في النشر، بل وسعيت إليه، لكنني اصطدمت بشعور الإذلال كلما بعثت بقصيدة، إذ الأمر ليس بسهولة اليوم: لا بد من تنازل كي تنشر قصيدتك إذا كنت شاعرًا جديدًا، فلبثت داخل نفسي” |

(*) كان لوالدك مقهى في الناصرية يجتمع فيه المثقفون. هل بنى هذا المقهى التصور الفكري والشعري لعبد العظيم فنجان منذ الصغر؟

في الأربعينيات وحتى ما قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، كان المقهى غاصًا بالقادمين من القرى ومن النواحي والقصبات إلى مدينة الناصرية، حتى تم افتتاح كراج النقل العام، بعيدًا جدًا عن المقهى، عندئذ حصل تغير نوعي في رواده، وذلك لوجوده في أطراف المدينة، بعيدًا عن مركز القضاء/ النظام، فصار ملاذًا لمعظم الخارجين عن النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي: مهربين، حشاشة، ريفيين، جنود هاربين من الثكنة، مثقفين يساريين، وكان وجود الفنادق الهوائية، وهو اصطلاح ساخر، أطلقناه على عدد من الـ “مسافرخانة ” التي هي من بقايا حركة النقل قبل افتتاح الكراج العام. كان وجود تلك الفنادق بمثابة مسرح تحت أرضي، بالنسبة لصبي في عمري، إذ نشأت هناك منذ السادسة من عمري، وحتى وصولي إلى الدراسة الجامعية، ولعل “مشهدية” هذا المسرح حاضرة في شعري، إذ كانت الحياة، يومذاك، عبارة عن بانوراما سحرية تجذبني إلى تفاصيلها بالبساطة وبالصدق وبالألم، ألم الفقر النقي.

نعم، هناك تفتح وعيي على العالم، خاصة عندما صار المقهى شبه خاص بالمثقفين، حيث تعرفت عن قرب بالفنان العراقي حيدر الجاسم، الذي حاول بكل ما أمكن أن يجعل مني رسامًا، لكن دون فائدة، إذ كنت عصيًا على كل شيء، إلا الشعر، وهكذا بدأ “عنادي”: إصراري على أن أكون شاعرًا من طراز خاص، يخلص لمشهدية الحياة، بكل تفاصيلها وقبحها وجمالها، في باب الشطرة، حيث كان مقهى أبي.

(*) تفضّل أن تنأى بنفسك عن مؤسسة الشعر العراقية الرسمية، وتكتب على صفحتك: “لست ضمن الصورة الجماعية للشعراء العراقيين”، نود أن نتعرف على الجو الشعري في العراق إبان حكم البعث، كيف مرّت تجربة الكتابة عليك في تلك الفترة؟ وكيف الجو الآن، هل هو أفضل؟

في فترة البعث كانت هناك رعاية للأدب وللفن، رعاية حذرة، لكنها أفضل من نظام اللادولة الذي خلق فوضى مركبة يسودها الجهل والأمية. كانت حقبة من الإجبار “الناعم”، أي أن تكون بصف النظام أو لا. وثانيًا أن لا تصيب قصيدتك قلب النظام، مع هامش تجريبي ضئيل للتعمية. أما الآن فكل شيء مفتوح، كل كتابة ممكنة، ناهيك عن أن آليات النشر قد اختلفت، فبإمكانك النشر، على الأقل، في مواقع التواصل، فأين المشكلة؟ المشكلة هي غياب التقاليد الثقافية، ومنها النقد الموضوعي، الذي غلب عليه التنظير، ولم يعد يطبق إلا قليلًا. هكذا صار القارئ لا يعرف ماذا يجري، وهل هذا شعر أم نثر، وما هو المعيار؟

وسط هذه الفوضى أين مكاني؟ بالتأكيد أنا موجود خارج هذا كله..

الشعر شريك الحرية

(*) لماذا هذه الرغبة أن تكون خارج الصورة الجماعية وفي الشوارع الخلفية، هل هو ناتج عن شعورك بالغربة داخل العراق وبين شعرائها؟

إنه قرار، وليس رغبة، لأن من متطلبات العيش سليمًا من الوهم أن تكون بعيدًا عن مجلس الخليفة، ومطرودًا من الحفلة الجماعية للمؤسسة، فالشعر لا يصلح للمتاحف: إنه طفل الهواء الطلق، شريك الحرية، وهو القنديل المضيء على طاولات السهر.

(*) هل يغذيك هذا الهامش في مكان ما؟

يحتوي الهامش على المهمَل والمنسي، على تلك البساطة التي قتلتها التقنية والتطور المتسارع في الأنظمة، وعلى تقاليد الفروسية في الحب، والوفاء والنبل. وكل هذه الأشياء والأحاسيس يعج بها شعري، وهي مفقودة بشكل شبه تام في الواجهة، حيث انعدام شبه تام للصدق، وحيث المراوغة والكذب والحيلة وحيث تكثر بنية الادعاء. هذه البنية التي ضخّمتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أنجبت بدورها كمًا هائلًا من الهذر، حيث تغيب الكلمة النبيلة الشافية بشكل عام، إلا في ما ندر عند تلك الأرواح الملتاعة بجمرة الواقع وبؤسه..

(*) في قصيدة “بيت العزلة” تكتب: “لا تسألني: كيف وجدت العزلة؟/ إسأل العزلة كيف وجدتني”، متى بدأت العزلة شريكًا أساسيًا في شعرك؟

أعتقد، الآن، أن العزلة كسلوك تنطوي على ميول طبيعية، وأخرى مكتسبة. لم أكن منطويًا على نفسي سنوات الدراسة، بل كنت الطبل في رقصات الشباب، لكن تجربة الحرب سرقت كل الفرح، فذهبت طائعًا إلى التوحد، خاصة وأنني بدأت أسمع ضجيجي الداخلي وهو يهبط نحو الصمت. منتصف الثمانينيات، حيث قمة نضجي الفكري والثقافي، انتميت للعزلة، وصرت أعيشها وأكتبها، بل إن ذلك الشاب الذي كنته اختفى، وتحولت إلى رجل يغتني ويتغنى بالحكمة. “الحرب توقظنا من الأحلام” قال فرويد، وأنا صحوت نفسيًا وعقليًا على محنة وجودي مواجهًا الموت، في حرب لا معنى لها.

“كان الشعر لنا غذاء روحيًا للطيران، للتحليق بعيدًا عن الجوائز، والمهرجانات الزائلة التي لم نكن نلبيها، زهدًا بها، واحترامًا للشعر” |

(*) ثمة احتفاء غزير بالمرأة والحب في شعرك، وكأنها الإلهة الملاذ.. هل هو نوع من الهروب من هذا العالم حيث الكراهية الشاسعة؟

هذا التحول الثاني بعد العزلة، أعني تحول شعري من الأسئلة الميتافيزيقية إلى جنة القلب: الحب والمرأة، وهو تحول لم يحصل لولا ما حدث في العراق من حرب أهلية ومذهبية وطائفية. كانت مرحلة “أفكر مثل شجرة” خاصة بالتأمل وبالشك وبمحنة الموت والوجود، أما ما تلاها فكان الخوض إلى قعر الواقع، بحثًا عن قشة النجاة وسط هذا الموت العاصف. ولم يكن هناك سوى الحب. إننا لا يمكن أن نكون شجعانًا بدون الحب، ولا يمكن تقبل الآخر إلا وفق مراسم الحب. بالمناسبة: ثمة من يعتبرني شاعر الحب أو المرأة، لكن الأمر ليس صحيحًا، لأنني أكتب عن الحب، لا بوصفي عاشقًا، وإنما بوصفي شاعرًا في محنة الهلاك.

أما المرأة فالطرف الأول والمباشر في قضية الحب، كونها ـ أصلًا ـ أم العالم، وإن تحررنا جميعَا يتوقف على تحرر المرأة، وهذا ما يتضمنه الكثير من شعري، ولذلك فليس هذا الاحتفاء هروبًا من عالم الكراهية، بل هو المجابهة المسلحة بالوعي ضد هذا العالم ..

(*) للشاعر علي البزاز تقول: “كان تحطيم المقاعد هو لإضرام النار في القصيدة، وكان تحويل الكراريس إلى طائرات بداية التحليق نحو الأعمق”، هل الشعر هو التحرّر من هذا العالم، السجن الكبير؟

تربطني علاقة صداقة عميقة مع علي البزاز، مذ كنا مراهقين، وكان ذلك يجري في هواء محبة نقية وصافية لا تخلو من التمرد والعصيان، في مدينة من الغبار واليأس اسمها الناصرية. كان الشعر أوثق صلة بيننا، وكنا غزيري الانتباه للكتب الضالة التي نتبادلها بحماس. اخترنا مبكرًا مصيرينا ورضينا بالفاقة والحرمان والهامش، ولم نكتب كلمة مذعنة أو مسالمة للقبح وللنظام الاستبدادي يومذاك.

أتذكر، خاصة هذه الأيام، سهرنا وعراكنا ومشاحنات شعرية كوّنت شخصياتنا الشعرية في ما بعد، وأتذكر الحب: تجاربنا الأولى، قصائدنا، سكرنا وترنحنا في متاهات الخيال. كان علي البزاز أكثر شاعر مخلص للكتابة، وهو تجسيد للشاعر الحي بأغلاطه وتساميه، وهو المعلم الأول لي، المتفاني في سبيل الكلمة، والذي يعرف متى وأين يضعها في مكانها المناسب. هكذا كان الشعر غذاء روحيًا للطيران، للتحليق بعيدًا عن الجوائز، والمهرجانات الزائلة التي لم نكن نلبيها، زهدًا بها، واحترامًا للشعر.

(*) وإلى سركون بولص تقول: “في المدن المنكوبة هناك دائمًا دمعة لن يعثر عليها أحد”، أهي دمعة سركون بولص التي سقت بذرة الشعر داخلك؟

لا. الأمر أبعد وأعمق من أن يكون لشخص محدد، مهما كانت قيمته في نفسي، لأن الأمر يخص التاريخ، تاريخ المدن المنهوبة، وهو تاريخ لم يكتبه أحد بعد، وإذا كان ثمة من فعل ذلك فهو لم يصطد تلك الدمعة، دمعة العاشقة، التي جرفتها مياه التغاضي، وغض الطرف، فالتاريخ يكتبه المنتصر، كما هو معروف.

العراق والحزن

(*) قلت: “وطني الحزين الذي جن من الحزن”.. أهو الحزن قدر العراق وأهله؟

العراق بلد الأم الكبرى ـ عشتار، والتي تعد عبادتها أقدم ديانة في العالم. لقد توارث العراقيون الحزن من هذه الديانة، بعد أن غاب ديموزي ـ الإله تموز تحت الأرض. إن مواكب المناحات السومرية والبابلية القديمة تعيد نفسها في الملحمة الكربلائية الآن، ولا يبدو ثمة فكاك من هذه اللعنة في المدى القريب، خاصة وأن هناك مَن يغذيها، ويحرص على إدامتها من أحزاب الخراب. أجل لقد جَنّ العراق من الحزن..

(*) تقول أيضًا “الناس قانطون، ولا مزاج لسماع المزيد من خرافاتي”. من يصغي إلى الشاعر الآن في زمن الخراب؟ هل الشعر بشكل عام في خطر في عالمنا الرقمي؟

الشعر ملاذ الأرواح المتألمة، الحساسة والملتاعة، وهو لا يقدم حلًا، كما يفعل الاقتصاد مثلًا، لأن عمله داخل الروح، روح الفرد أو روح الجماعة، وهو بذلك الحصن الواقي، الدرع الأمين، ضد تسرب المادة وهيمنة السلاح. نعم، إنه يشكل خطرًا على عالم البؤس والاستغلال، لأنه يوقظنا، يلفت نظرنا إلى ما نسيناه وأهملناه، بل هو يقترح علينا عالمًا أفضل وأجمل.

“تحول شعري من الأسئلة الميتافيزيقية إلى الحب والمرأة، لم يحصل لولا ما حدث في العراق من حرب أهلية وطائفية. كانت مرحلة “أفكر مثل شجرة” خاصة بمحنة الموت والوجود، أما ما تلاها فكان الخوض إلى قعر الواقع” |

(*) كيف يدخل الألم إلى شعر عبد العظيم فنجان؟

كل قصيدة عظيمة وراءها ألم عظيم، وهذه المتلازمة لا فكاك أو خلاص منها، لكن الأجمل هو أن الشاعر يحول ألمه العظيم إلى درة، جوهرة، ويطرحها لتشع في ليل الظلام ..

(*) مَن هم “الذين محوتهم، ثم عدت فكتبتهم.. ثم بكيت فنادمتهم، والذين مهما حاولت أن تحلق بعيدًا كانوا سماءك”، كما تكتب؟

إنهم مادة الشعر الأزلية، وهم شعلته، ناره وجمرته. والـ “هم” هنا ليس ضميرًا للجمع، بل هو مجاز عن حالة، وضع أو موقف، غالبًا ما يجد الشاعر نفسه وقد صار فريسته، ولا بد ـ حينئذ ـ من الاضطراب: الإمحاء المتأرجح بين القبول والرفض. إنه الحب مضمخًا باليأس وبالأمل، باللوعة وبرغبة الانتقام، وبرغبة العاشق في الطيران بعيدًا، لكن أين ما داموا “هم” السماء